赵之谦一生在诗、书、画、印领域付诸不懈努力,终成一代大师

赵之谦一生在诗、书、画、印领域付诸不懈努力,终成一代大师。赵之谦书法诸体兼擅,将真、草、隶、篆笔法融为一体,碑帖结合,独辟蹊径,奇崛雄强,以其天纵之才而开一代新风,为晚清碑学书法之集大成者;其绘画初学石涛而有所变化,为清代写意花卉之开山;其篆刻初学浙派,继法秦汉玺印,复参宋、元及皖派,博取秦诏、汉镜、泉币、汉铭文和碑版文字等入印,一扫旧习,所作苍秀雄浑。故而,赵之谦以诗、书、画、印“四绝”之杰出造诣而对后世影响颇深。

赵之谦存世书札约有六百余通,在清代名人中属于数量较大者。其书札授受对象或友人,或家人,或师长,或弟子。解读其书札的书写背景、内容,对研究赵之谦人生志向、行迹交游、书法风格、书学立场、学书历程、审美情趣等,具有重要历史及文献价值。兹遴选部分学者们对赵之谦书札的研究及解读与读者分享。

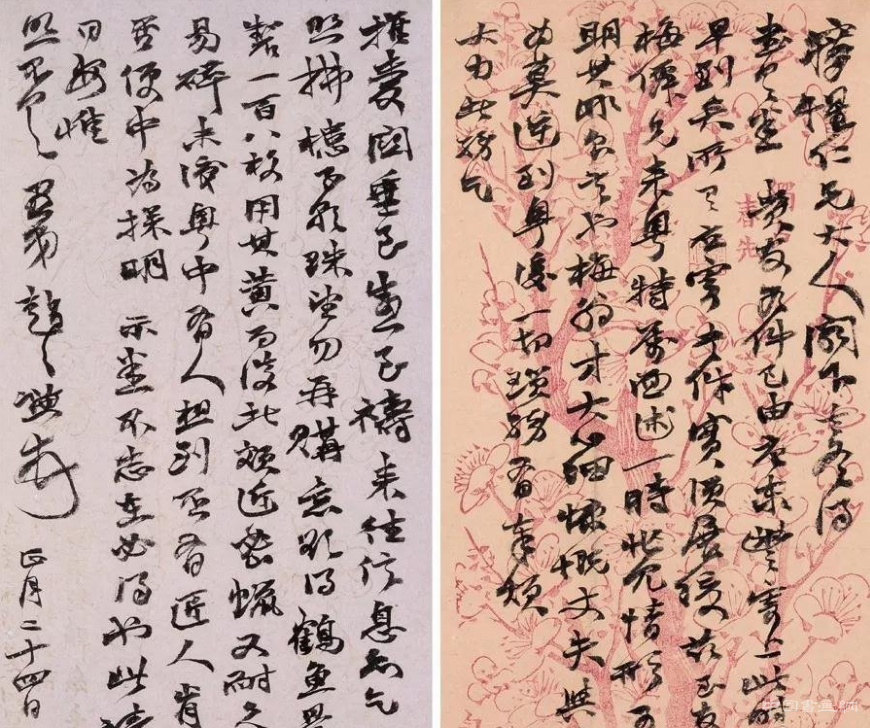

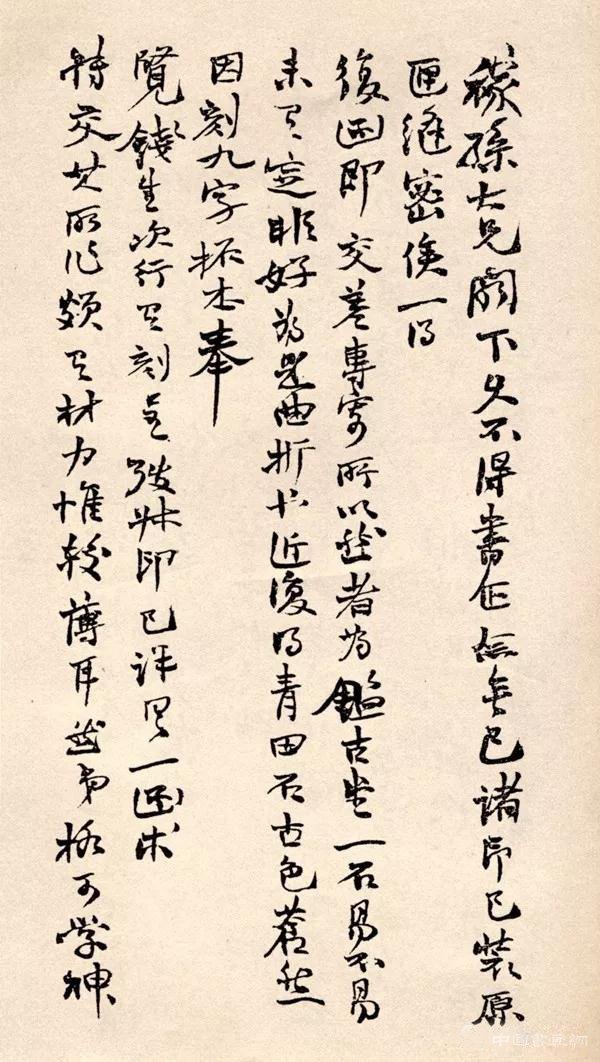

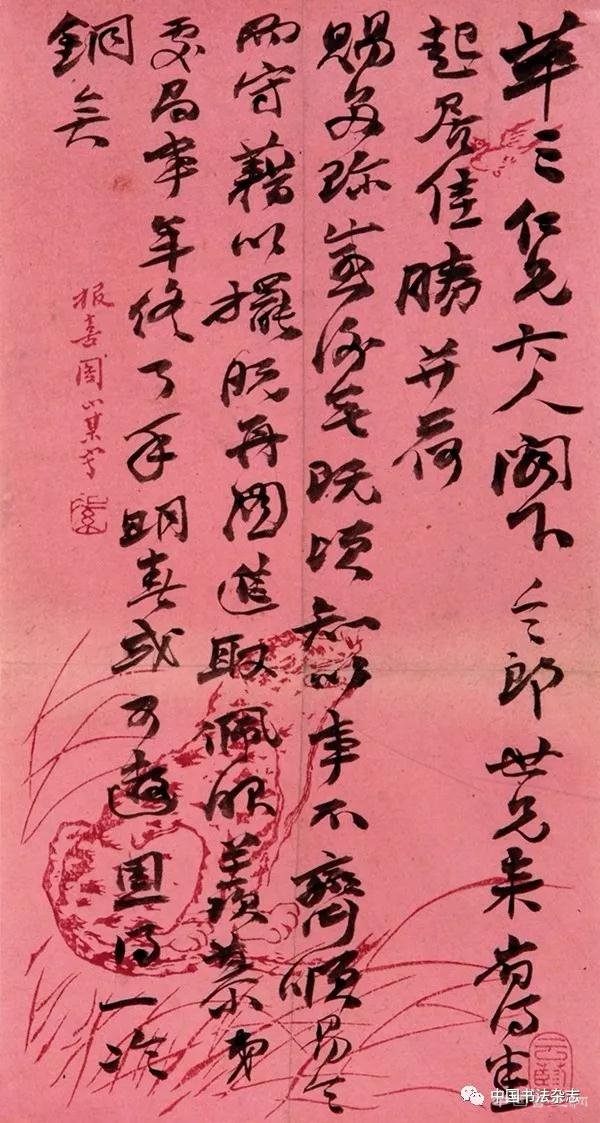

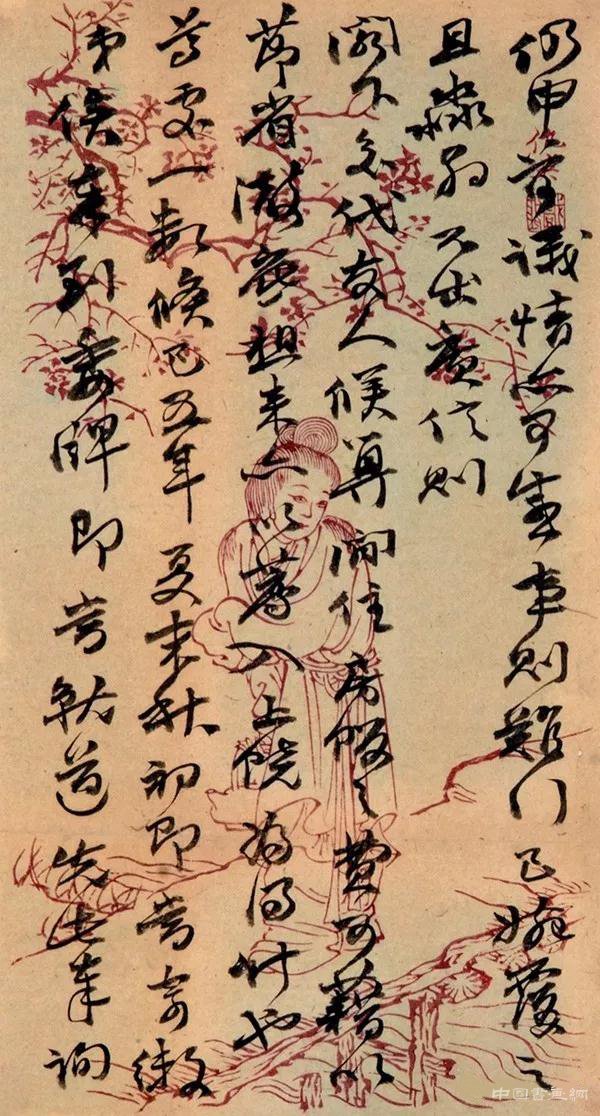

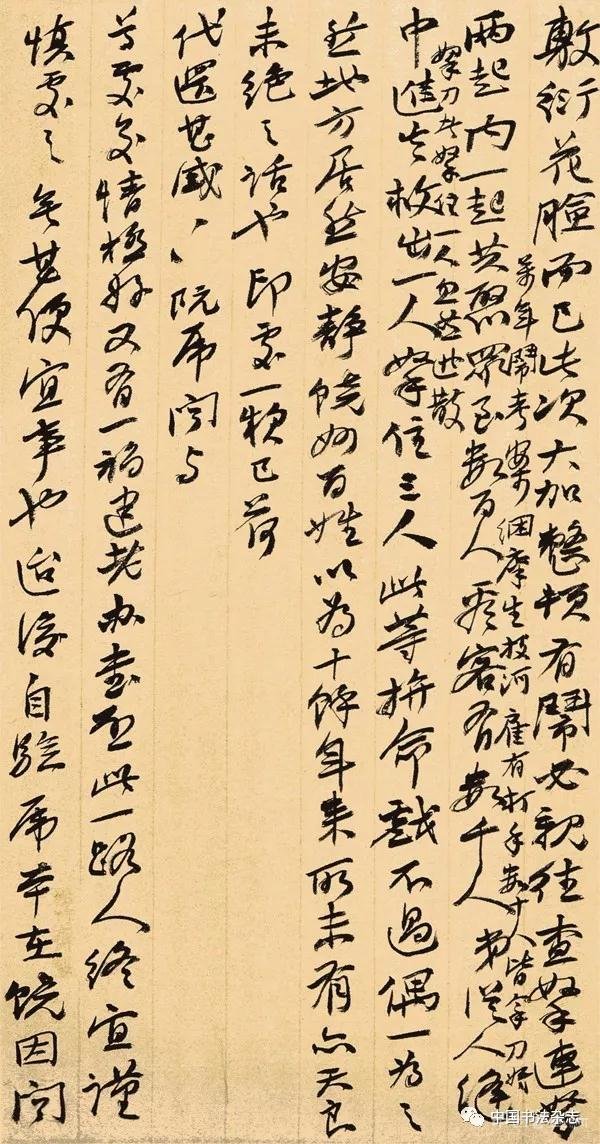

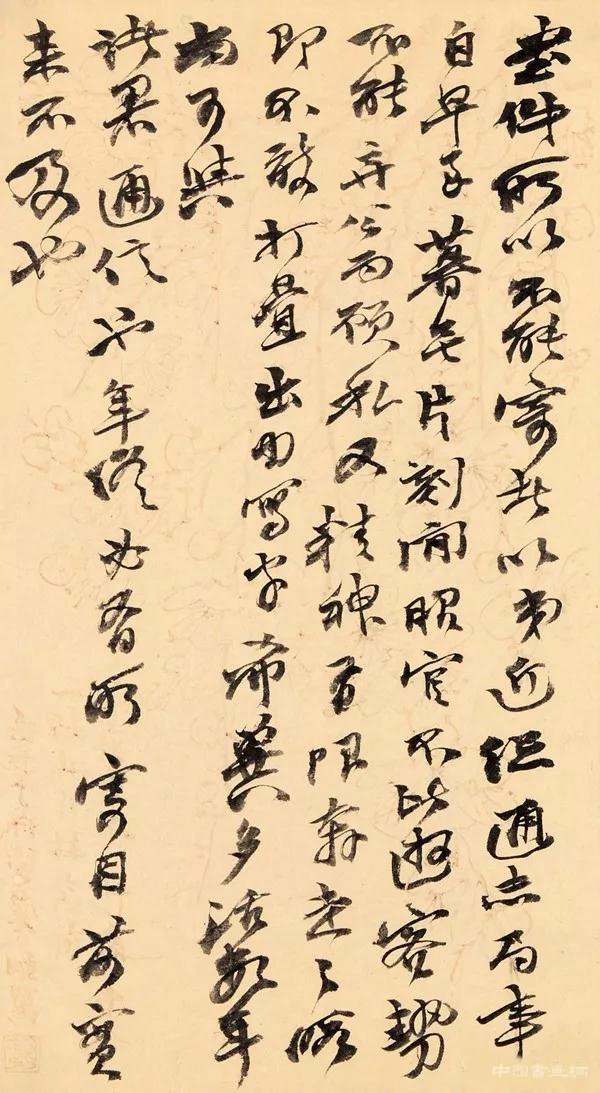

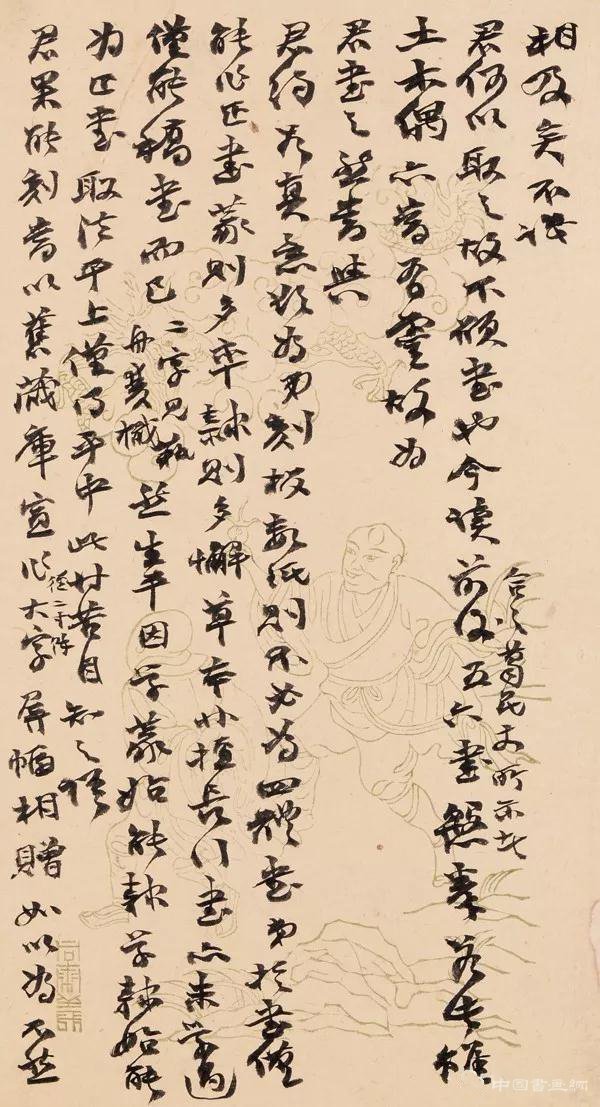

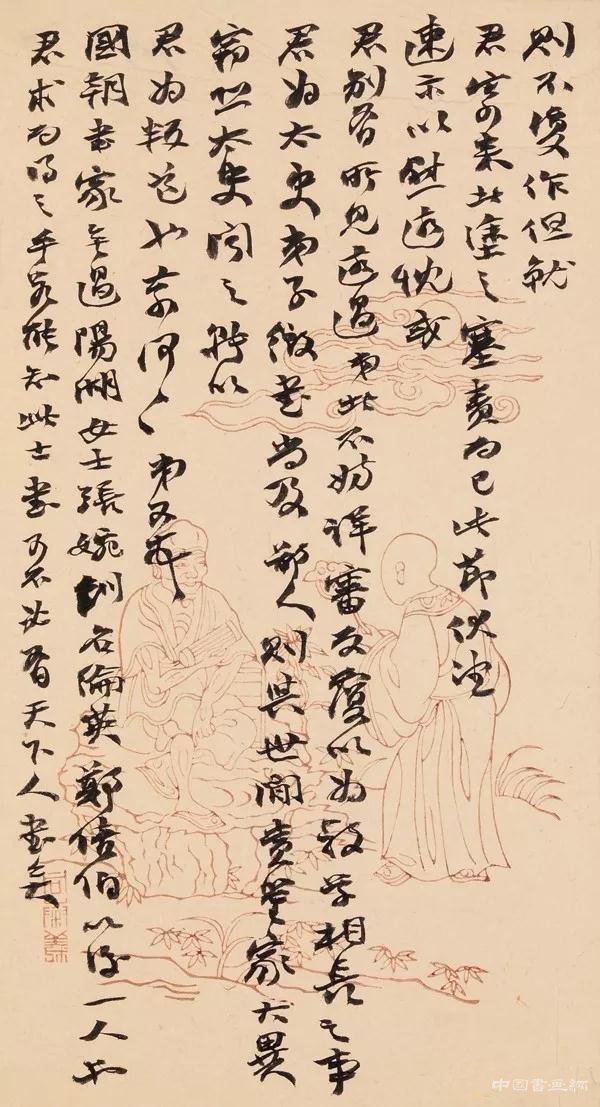

清 赵之谦 行书致梦惺札

赵之谦信札研究综述

戴家妙

近年来,信札文献的整理与研究,渐渐地引起学界的重视,尤其在明清人物的个案研究中。因为古代文人的日常生活离不开信札的往来,其包含的文献学术价值以及所关联的人与事,都有助于复原历史的细节。

笔者因辑校《赵之谦集》的缘故,对赵之谦存世的信札做过一些基础的梳理工作。兹综述如下。

1信札的留存状况

据不完全统计,赵之谦存世的信札(包括真迹以及各种出版物所辑录的书迹)有六百余通,在清代名人中属于数量较大的。收入《赵之谦集》的有583通,其余失收。涉及收信人有四十余人,如魏锡曾、江湜、沈树镛、胡澍、陈宝善、潘祖荫、王懿荣、孙憙、董沛、胡培系、谭献、张鸣珂等,均是晚清著名人士。有少数信函,无法确定收信人。其中大部分为私人收藏,小部分为公家机构庋藏,如浙江省博物馆、浙江省图书馆、杭州博物馆、洛阳博物馆、云南省博物馆等。也有一些博物馆信札未及整理之故,无缘获知。

赵之谦少负盛名,“书法奇,文气超,近时学者不敢望其项背”(吴昌硕《二金蝶堂尺牍跋》)。西泠印社“四君子”之一的丁仁是魏锡曾的外孙,魏对赵的感情传递到丁仁身上。他一生不遗余力地搜集赵之谦的书画印作品,从1917年至1927年的十年间,和吴隐一起编辑出版了十集《悲盦剩墨》,这对推升赵之谦作品的社会知名度,起着决定性的作用,无人可敌。丁仁在《悲盦剩墨》第二集序言中曾提到:“印行伊始(指第一集),声价遽腾。通都大邑,不胫而走。四方操觚之士,几于家室置一编,古所称洛阳纸贵者,殆蔑以加焉。”自然,赵之谦“所作书牍堂判,片纸只字,人皆珍如拱璧”(周谦《赵之谦尺牍跋》,1922年)。

以赵之谦给魏锡曾的信札为例。赵致魏的信札,目前看到的计有46通。光绪七年(1881),魏锡曾去世。三年后, 赵也下世。光绪三十一年(1905),就被严信厚以“严氏小长芦馆”的名义印行,此为赵之谦信札的第一次结集出版。严信厚(1838—1906)字筱舫,浙江慈溪人,曾入李鸿章幕僚,曾任第一家银行——中国通商银行第一任总裁、上海总商会第一任会长,被誉为宁波帮“开山鼻祖”。工书画,尤擅仿边寿民芦雁,富收藏。至于这批信札如何从魏氏的鹤庐转到严氏的小长芦馆,尚有待于考证,但至少证明丁仁序言与周谦跋语所称不为虚构。

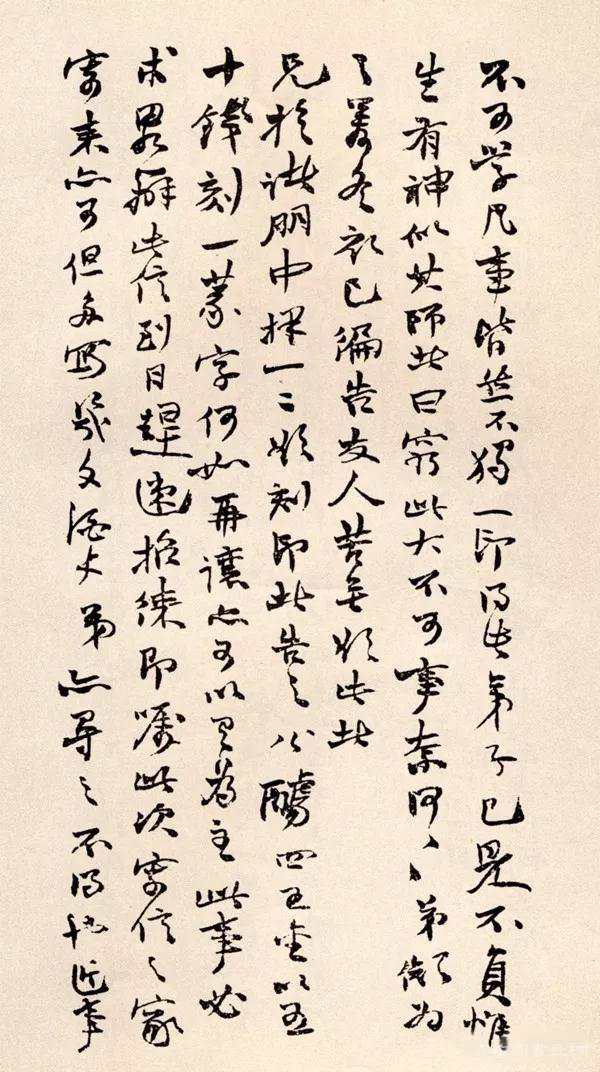

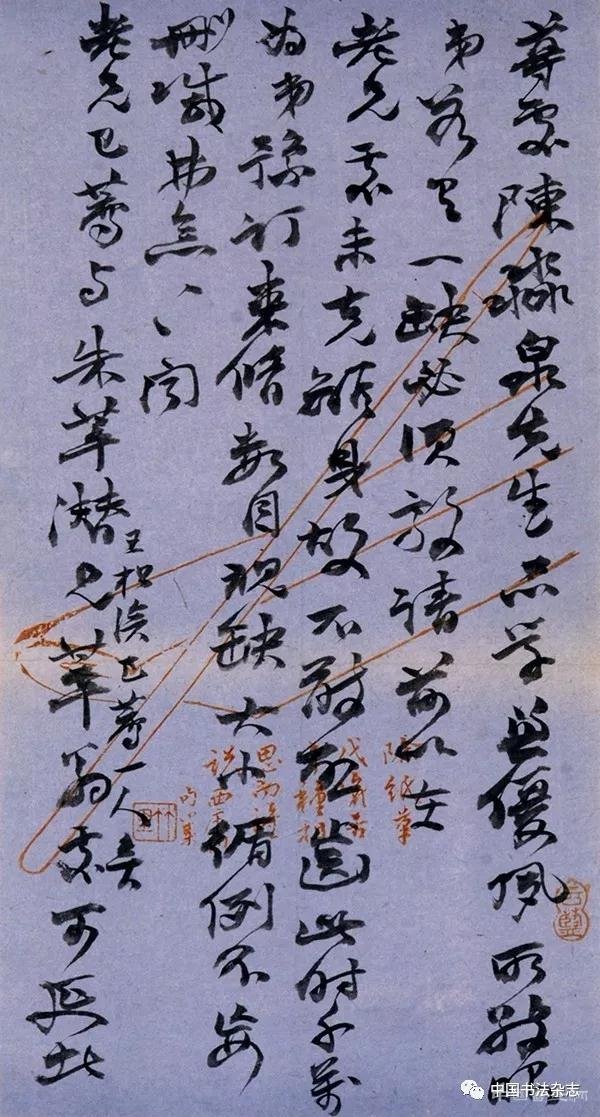

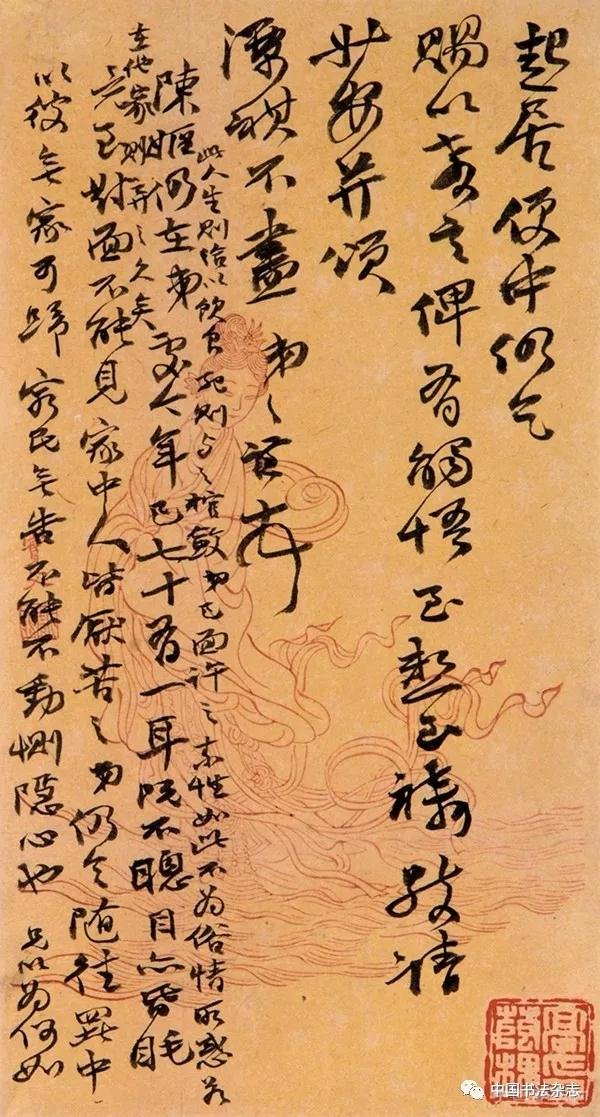

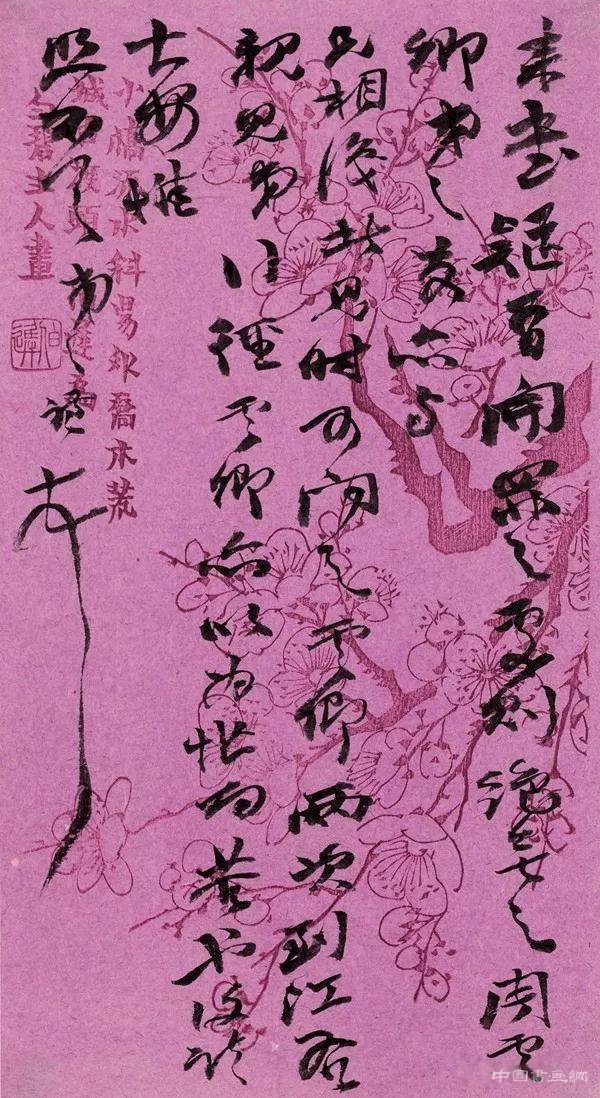

清 赵之谦 行书致子余札(之一)

清 赵之谦 行书致子余札(之二)

清 赵之谦 行书致子余札(之三)

同样是因为《悲盦剩墨》的关系,赵之谦的书画印作品被日本书坛人士推崇与收藏,远播东瀛。如桑名铁城、富冈铁斋、河井荃庐、西川宁、青山杉雨、小林斗盦等,尤其是河井荃庐,前后收藏赵之谦的作品达一百二十多件,叹为观止。可惜,这批作品全毁于1945年美军对日本的战争空袭大火中。西川宁编《二金蝶堂遗墨》依循《悲盦剩墨》体例,前后四集,虽未收录信札,而其中记录赵之谦作品的收藏家达十九人,可见赵氏作品在日本的受欢迎程度。小林斗盦编的《赵之谦作品集》中,收录了四通信札。之后,日本藏家就开始关注赵之谦的信札,购走大批作品。

为了便于大家了解赵之谦存世信札的大致情况,特制赵之谦信札留存情况表。(详见2018年第7期《中国书法》杂志第123页)

可以肯定的是,赵之谦的信札还是佚失不少,比如他与周双庚、李慈铭、丁文蔚、任熊、范稚禾、樊彬、刘铨福、温忠善等名士之间的往来信札。

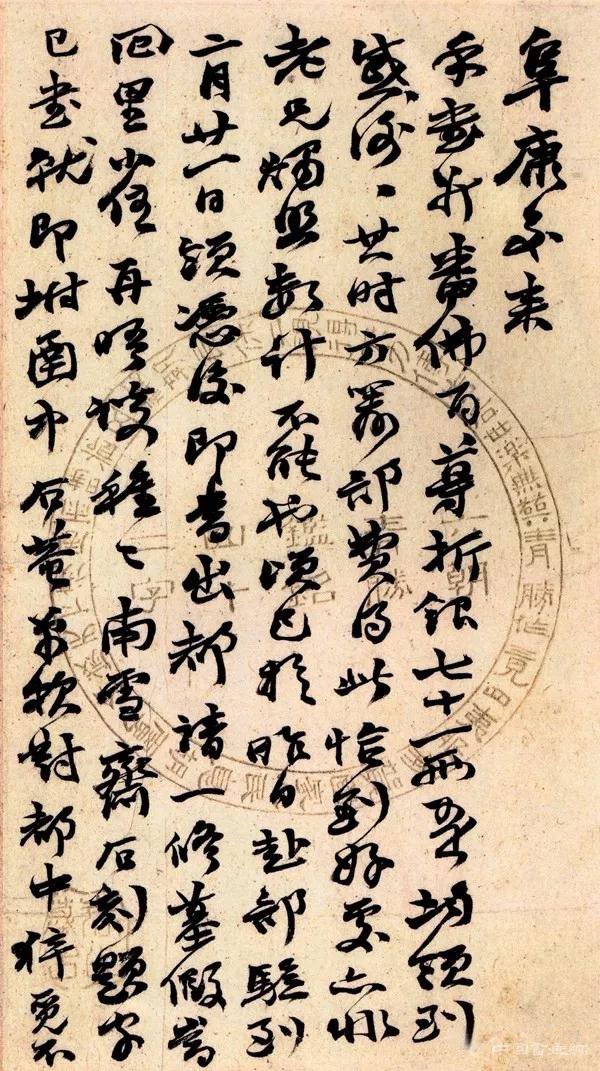

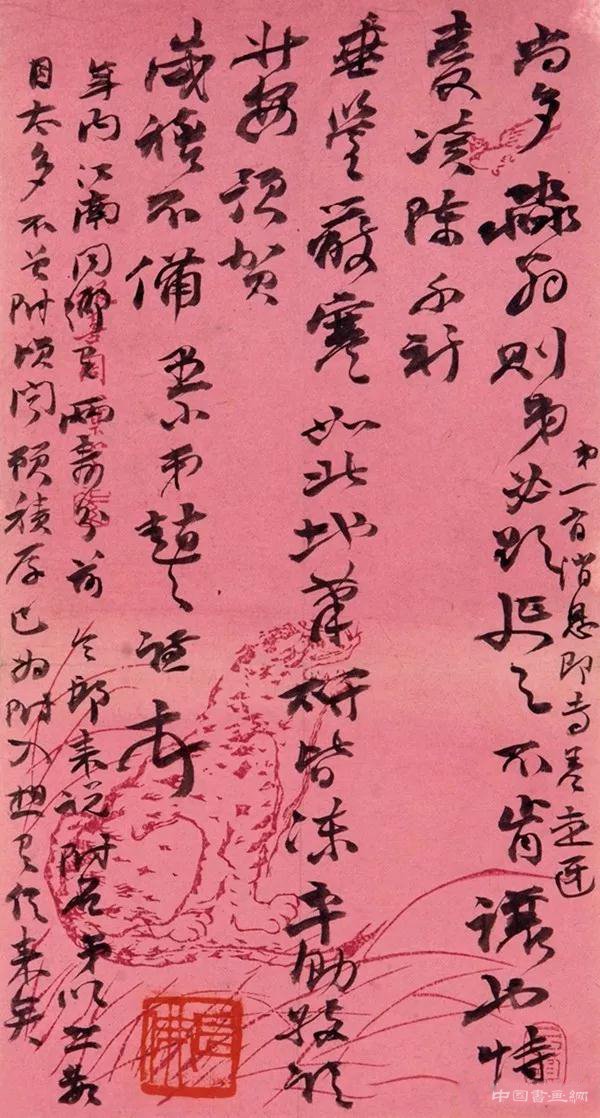

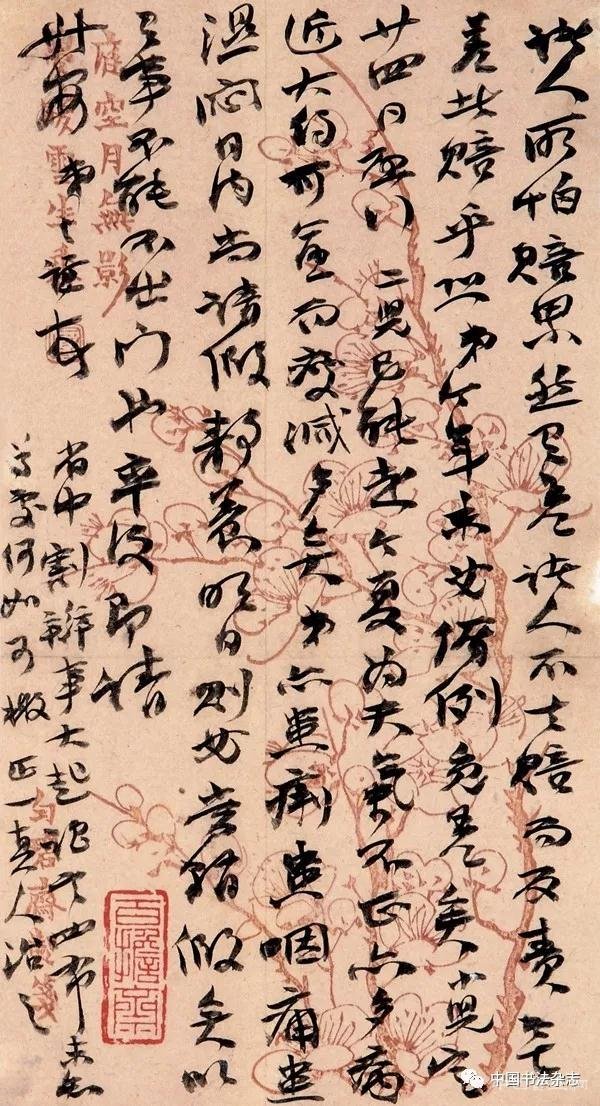

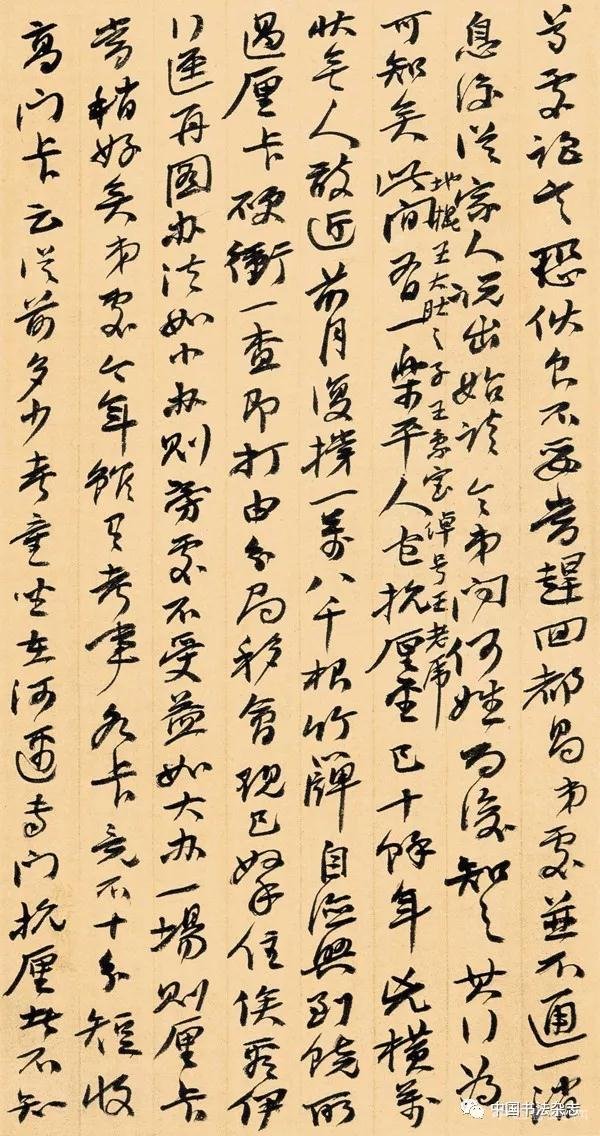

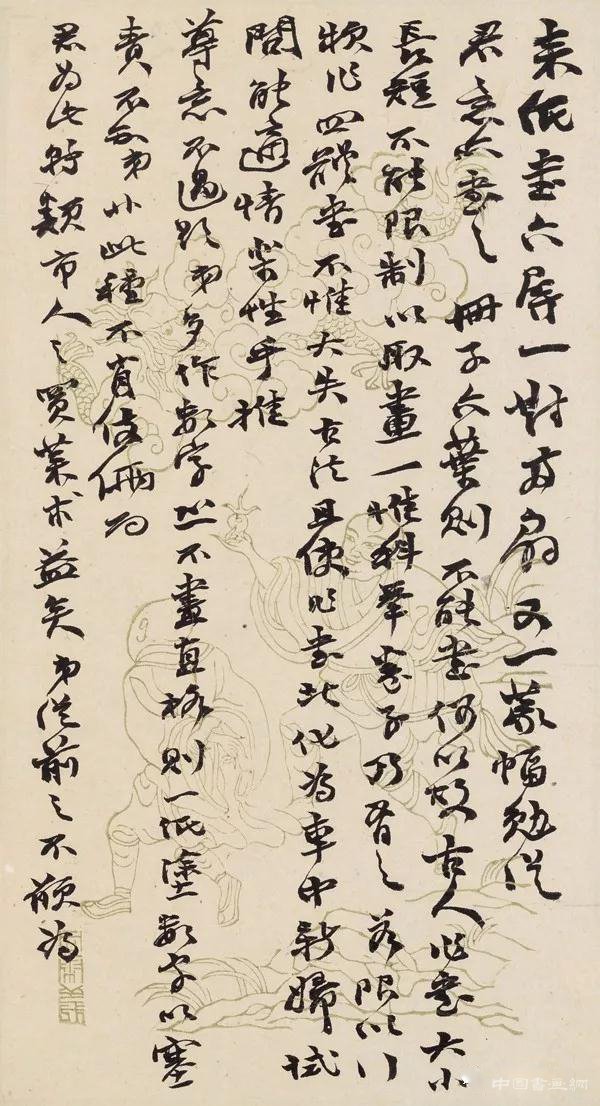

清 赵之谦 行书致魏稼孙札(之一)

清 赵之谦 行书致魏稼孙札(之二)

清 赵之谦 行书致魏稼孙札(之三)

2信札的学术价值

赵之谦是晚清一位杰出的具有全面修养且都有开创之功的书画家、篆刻家。同时,他还是一位著名的学者,一生致力著述,于经学、史学、辞章、金石学等,都有卓越的成就。而究其内心,他的第一目标是德行兼政事,光耀门庭。其次,才是辞章考据之学。可惜,一生坎坷,流离颠沛,“辛酉难后,身外物一空”(《铜鼓书堂集古印谱记》)。仕途不顺,终以知县,为生计所困,郁郁不得志,不如意事十之八九。他在自题《二金蝶堂印谱》中云:

稼孙竟半载心力,为我集印稿、抄诗、搜散弃文字,比于掩骼埋胔,意则厚矣。然令我一生刻印、赋诗、学文字,固天所以活我,而于我父母生我之意大悖矣。

又在给魏锡曾的信中感叹:

读书三十年,既不能弋取科第,复不能自求表见,为天地虚生此人,无伤也;为父母虚生此身,大不孝也。(《二金蝶堂尺牍》)

概括起来,赵之谦信札内容可分四类:生活之事;著述之事;为艺之事;为官之事。具有很高的文献学术价值,可以帮助后人全面地认识其流离岁月、激荡才情的历史画面,在书画篆刻风格脉络上的变化痕迹,以及艺术创作上开创新局的内在原因。

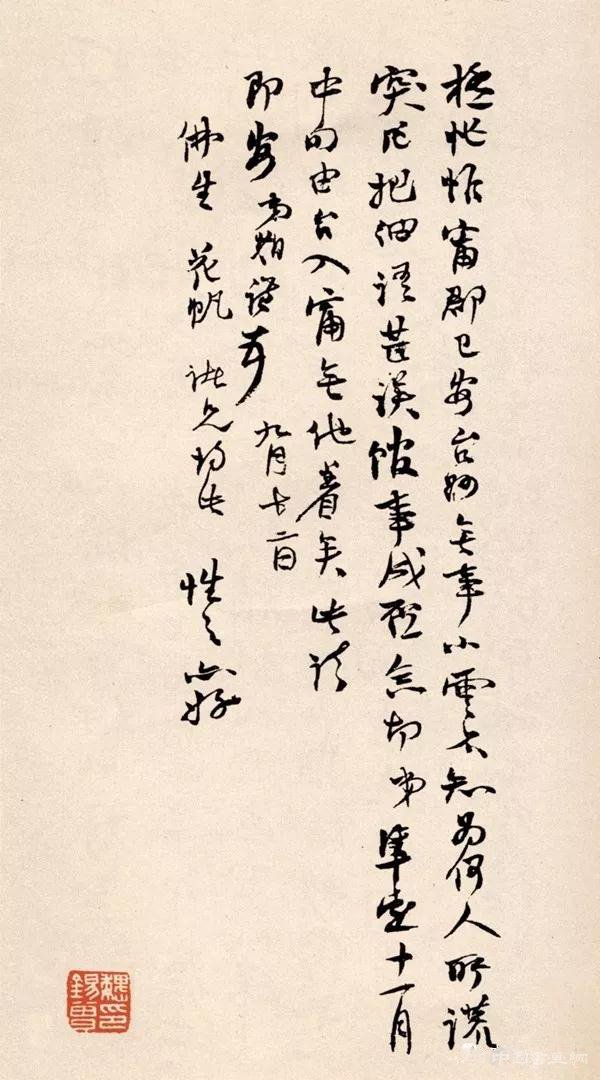

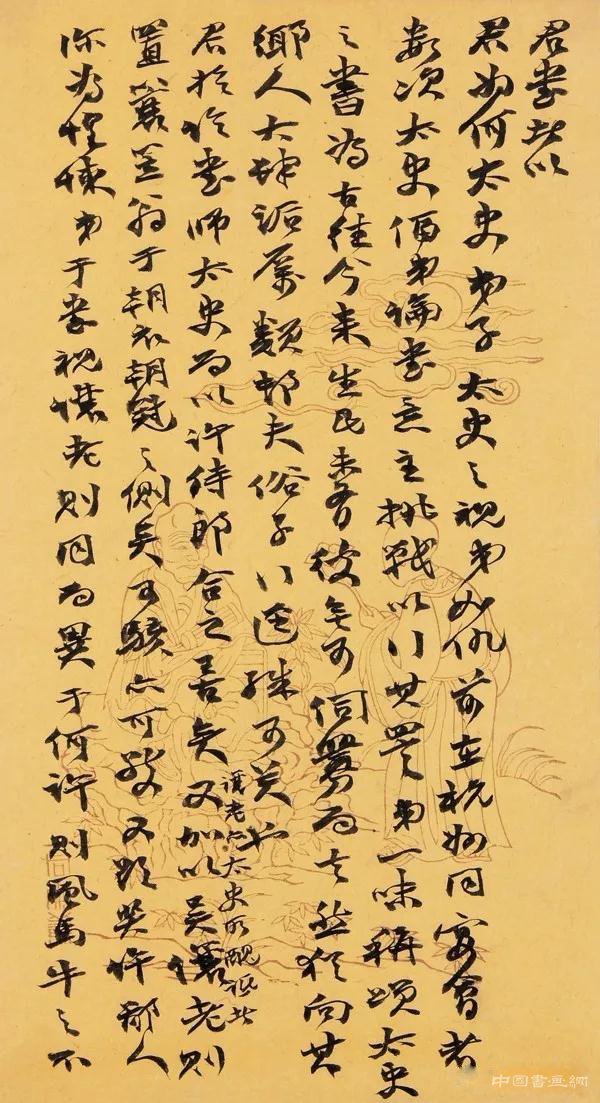

清 赵之谦 行书致魏稼孙札

赵之谦有方很著名的印:“为五斗米折腰”,既是自嘲之语,也是自况实录之语。他出生在没落的商人家庭,十四岁时,母亲病殁。次年,兄长赵烈为仇家所诬,以讼破家,四处流亡。十九岁娶妻范璥,因家贫,与余姚周双庚开馆授徒,合刊八股文。三十一岁虽乡试第三名中举,但紧接着太平天国军(进)入浙江,他逃难到温闽,家破人亡。后渡海入京,四应礼部试而不第(邹涛编《赵之谦年谱》)。为了谋求官职,只得借钱捐官。他首先向潘祖荫、毛煦初、宋雪帆等人借款二百五十金,再准备向时在浙江视学的徐寿蘅和在温州任官的方鼎锐借款。同治八年七月,他再次离京南下,往还绍兴、杭州两地,鬻字卖画,筹集款项。在该年的八月底由武康经由杭州直趋温州,再由温而入台,找陈宝善商议筹款,“即面求老哥为我筹所不足。弟现定二十日赴武康,归时径趋温郡,到台总在十月”(日本谦慎书道会《赵之谦手札》)。在黄岩时,又得到了孙憙的帮助,但入不敷出,他在给魏锡曾的信中说:

此间身兼两役,所入不下五百金,而整顿家事、弥补旧亏、周济不足,因此得畅所欲为,而入者尽出矣。(《二金蝶堂尺牍》)

从此,赵之谦陷入“借钱还钱”的旋涡之中。

在他流寓温闽、客居北京期间,主要资助者有丁文蔚、魏锡曾、傅以礼、陈宝善、孙憙、潘祖荫、江湜、沈树镛等人。如他在给魏锡曾信中说:

夏间大穷,秋冬恐有过不去之势,天欲杀之,无能强也。明岁拟急归,否则客死,可惜也。欲向弢叔求借钱策,信中已及之。如加一语,切恳之,尤感。无所获则止,万一有获,望早汇寄。

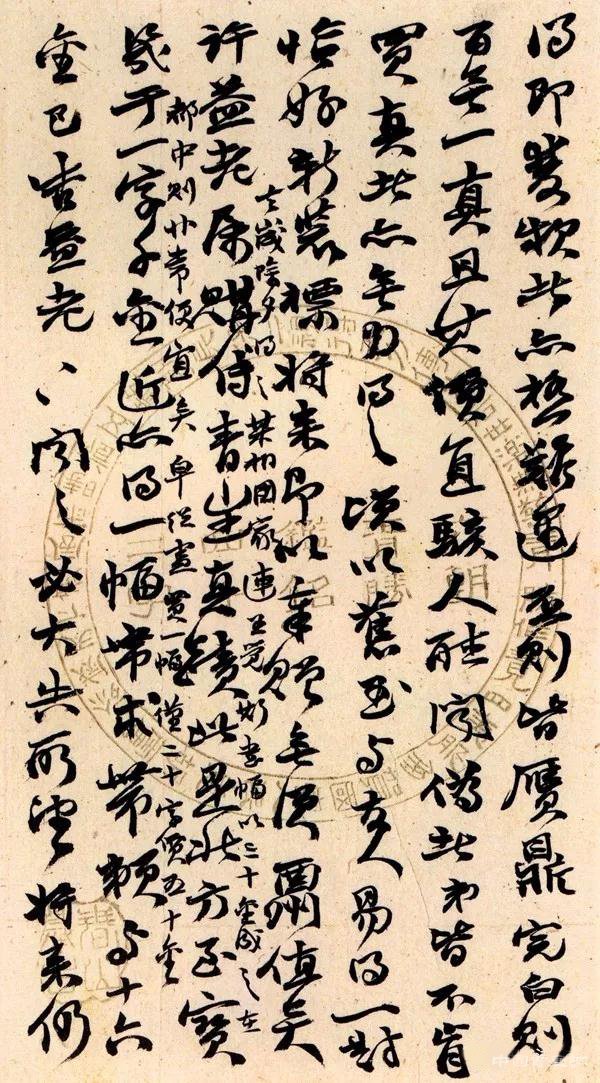

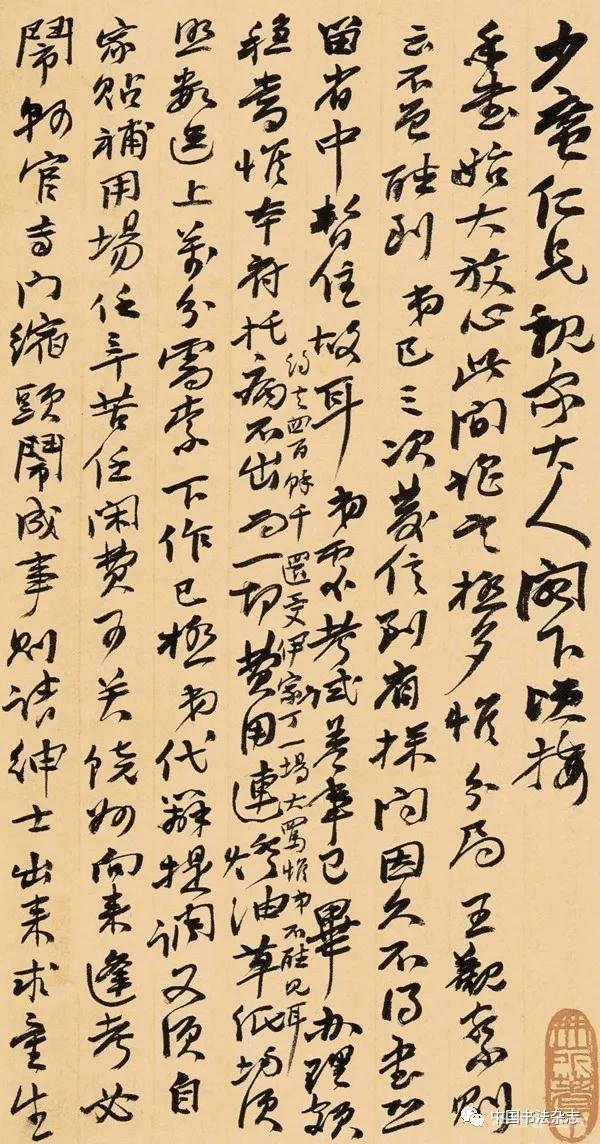

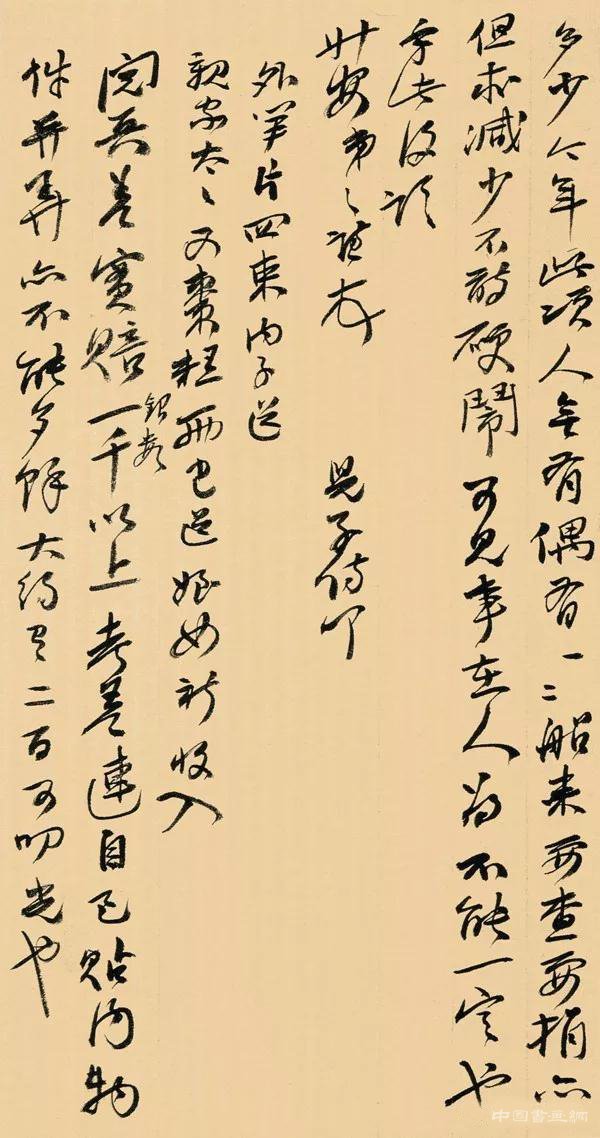

清 赵之谦 行书札(之一) 云南省博物馆藏

清 赵之谦 行书札(之二) 云南省博物馆藏

清 赵之谦 行书札(之三) 云南省博物馆藏

同治十一年(1873),赵之谦终于等到补缺的机会,赴南昌江西通志局,担任修纂。修志所得有限,仅能维持生计,无力还债。通志修毕,又借钱捐了七品官,才得以先后在靖安、鄱阳、奉新、南城等地为知县。光绪四年(1878)二月,在靖安知县任上,他在致亲家沈星堂的信中埋怨道:

弟官卑类犬,才拙如鸠,自志书局交卸,调署靖安,而瓜期已届,缺简清苦,囊橐无余,然旧债恐不能尽偿,恐回省仍归候补也。(台湾学海出版社《赵撝叔手札真迹》,转引自王家诚《赵之谦传》)

在江西任职期间,借钱给赵之谦最多的人当属舒梅圃。舒是赵的亲族,在杭州开设鼎和当铺。二人书信频繁,所涉大多生活琐事,尤以借钱还钱为多。如:

官已卸事,本无进款,而出款又如此之多,实不知将来作何了结。

年底极窘,幸先期筹借二百金勉强敷衍,今春应酬款项更大更多,迄今二十七日,春酒尚未请完也。大约每年用度总需千金。现有差使在身,事事轮得到,故不能省。若并差使无之,则无以度日,而外场应酬亦不来。省钱亦非好事,费用大亦非易事,总冀即得一缺,方可支撑过去。否则,通盘打算亦属可十白也。

弟之意,若得大缺,则同来亦可;若得中缺,子馀并无须来,静候我寄银回来可耳。多一人,多一人用度,不能不小心,非置女儿于不顾也。

弟今年亏空实银五百两,现在陆续设法,仅短五十数无借处,其余均已布置妥当,可以明年再筹。若明年仍不得缺,则必大亏,此则无可为力。弟已打定主意,万一星堂病竟难愈,将来女婿、女儿靠我度日,亦是命中事,故为主愁而仍不愁也。

这一窘状,一直到光绪年间编《仰视千七百二十九鹤斋丛书》时仍未有所改观。他在序中云:

兄为仇诬以讼破家,至是竟不能得购书资……终岁犇走,卖衣续食而已……俯仰身世,十数年中,悲悯穷愁,噩梦忽觉。同治初元,航海入京师,屡试皆黜,栖迟逆旅,煮字为粮。

又如在光绪八年(1882),赵之谦在致王柳桥信中云:

弟今年尚当为兄代寄,以清前款。吾辈交谊,虽不较锱铢,而有欠必还。弟前在鄱任,实因毫无所剩,否则早缴上矣。(荣宝斋出版社《赵之谦信札墨迹书法选》)

可证其为债务所困的焦虑心情。虽然赵之谦一心想在功名上出人头地,而事实证明,他不是很适应官场。咸丰十一年(1861)四月下旬,他被陈宝善派往瑞安守城,甫到任,就埋怨“邑小官事闲,学俗文人罕”(《悲盦诗賸》)。好不容易捐官谋得赴南昌任职,又觉得江西官场丑陋,“今日方知做官之术不出‘卑鄙无耻’四字,断非我辈所能”(《致兰墅》)。“此间河阳之奇为从来未有,真是识见异人,兼之骄盈万分而卑鄙亦万分,适成为芦沟吏之真形也。”(《致潘遹》)最后,只好承认自己“所未去者,卑躬屈节之技,学十年不得一分,则仍是狂奴故态耳”(《致魏本存》)。

清 赵之谦 行书札(之一) 云南省博物馆藏

清 赵之谦 行书札(之二) 云南省博物馆藏

清 赵之谦 行书札(之三) 云南省博物馆藏

赵之谦性格孤傲,做事严谨细致,在信札中随处可见。尤其在江西官场期间,“书中类多瘦词隐语,栖迟下位,涉笔触讳,其抑塞磊砢之概,尤足为才人不得志者发涕也。”(冯幵《赵撝叔手札跋》)

苛刻狂妄的一面,如他在信中骂魏锡曾:

自前月迄今,不知发过多少信,而一字不复,真乃怪事。弟生平待友最真,何阁下以荒谬对耶!寄石来时,恳切如此。早知如此之一信不复,不如一石不刻之为愈矣,可杀可杀!现在弟为无识,又将各印一一封寄。此信到日若竟无一字来,则魏稼孙狗心鬼肺,神人共愤矣。况前此寄尺牍,价便嫌少,亦必写一收到之条。自此以后,竟不发一信,吾以汝为死矣。嫌少,尽可再说些。脚要烂断,手先烂断耶?从前屡有人说稼孙之为人可恶,弟不觉其可恶。今则不惟恶之,可见赵益甫眼力有限,竟为汝等鬼蜮伎俩所蒙矣。

细腻耐心的一面,如他在致潘祖荫札中,非常仔细介绍印泥的用法:

凡用印,以印入印泥,须如风行水面,似重而实轻,切戒性急。性急则印入印泥直下数分,印绒已带印面,着纸便如满面瘢点。如印泥油重,则笔笔榨肥,俱不合矣。以轻手扑印泥,使印泥但粘印面,不嫌数十扑,以四面俱到为度,而不可令印泥挤入印地,刻处是也,则无碍矣。印泥入印地,便无法可施矣。此所谓虚劲也,通之可以作画作书。印盖纸上,先以四指重按四角,力要匀,不要偏轻偏重。每角按重三次,再以指按印顶,令全印着实,徐徐揭印起,不可性急。印逾小,逾宜细心。印至二次,即须用新绵擦净(须极净)再用。若一连用数次,即无印绒粘上,亦为油石朱积厚,印无精神矣。印大者,以多扑印泥为主,须四面扑匀,一印以五十扑为度。盖纸上,照前式。小印扑印泥以匀为度,不可多。手总要轻,心要静,眼要准。如印面字上一丝不到,即须扑到方可用。盖印须寸方者学起,学成再学盖小印。小印能盖,则盖大印必不误事。先择一印与印泥一盒,令习用印者,如法以空纸日印数十枚,不可即加呵责,习久自能合法。须选其年轻尚知稍近文墨者,专心为之。粗心人不可用,力猛者不可用。非其所好,更不可强而为之。

留存的信札中,有不少内容是关于生活琐事的,如儿女嫁娶、日常开支、添置衣物等,事无巨细,一一详列,且千叮万嘱,唯恐闪失,亦足见他的性格特征。详见家书以及他致舒梅圃的信中,此不赘述。

同时,赵之谦又是很有同情心的人。寄食温州时,他收钱松儿子钱式为徒。后入京赶考,仍牵挂不已,写信给江湜、魏锡曾等人,恳请关照,情谊感人。赵在致江的信中说:

弟子钱式厌家而求野,从我学。此事一日而悟,三日而进,已全举自得之妙告之。渠读《伏敔堂诗》,复大悟,以不得附门墙为恨。兹命其刻两石奉呈至教,将来薪火即在此人。惟渠家自庚申乱后,父母兄姊嫂同时殉节,零丁孤苦,仅余一身,漂泊瓯海,衣食无藉。弟视之尤故人之子,兄视之当亦后起之贤,此后有缘,万望大慈悲,垂手汲引,胜佛生必十倍,胜彝夏何止百倍?此等言语,在弟为不虞之誉,然知兄必无求全之毁也。

清 赵之谦 行书札 云南省博物馆藏

赵之谦一生致力于著述与刻书,惜成稿者仅居其半。据其子赵寿佺在《先考撝叔府君行略》中所述:

著《国朝汉学师承续记》未成,其成者《六朝别字记》一卷、《悲盦居士诗剩》一卷,为府君自定之本。《悲盦居士文存》一卷,《四书文》一卷,不孝寿佺所辑。《补寰宇访碑录》四卷,同治初刻于京师,寻以所采未备弃之。校刻之本,则有新化邹氏汉勋《学艺斋遗书》如干卷,德清戴氏望《谪麐堂集》如干卷,《仰视千七百二十九鹤斋丛书》如干卷,内《勇卢闲诘》、《英吉利广东入城始末》(按:误记)、《张忠烈公年谱》三种,则府君所自撰也。又《江西通志》《凡例》、《选举表》、《经政》《前事》二略,全出府君之手。

除上述著作外,赵之谦在《章安杂说》里还曾提到:

余尝有《续经世文编》之志,频年奔走,未暇作,姑录其目以备择。

又在致江湜札中提到:

撰《补访碑录》《铜佛记》皆垂成,明秋当有刷本。

现《铜佛记》稿本下落不明,恐已佚。又在致魏锡曾信中提到:

弟从前作《见意书》及《称举通释》两种,近竟不能再作,深悔当时虚心……《金石萃编刊误》,弟从前曾有十余纸稿本。然作之非易,必得全有王氏所录之本乃可。

《称举通释》残本现藏上海图书馆,而《见意书》与《金石萃编刊误》二稿未见传本。又在致孙憙信中提到:

拙著《说柁》,山东友人有愿任刻资者,奈无暇写出,将来或寄印本奉览也。

《说柁》亦未见传本。在致潘伯寅信中提到:“将来当尽心撰《藏书记》也。”赵之谦富藏书,目前散落在各大图书馆的善本中亦多见,或题跋,或手校,或钤印,朱墨烂然,可知他确曾有撰《二金蝶堂藏书记》之宏愿,惜未见成稿。

其中,最为可惜的是《汉学师承续记》的未成稿,现散落在国家图书馆与上海图书馆,且断篇残笺,不能窥见全豹。但赵之谦反对“性命之学”、崇尚汉学的立场,非常鲜明。他在致胡培系札中称:

此时盛行性命之谭,满街都是圣人,其效即日可覩,刻此种书亦非官场所宜也。

又说:

近纂《国朝汉学师承续记》,祈寿阳相国许我序,顾兵燹之余,遗文轶事零落不少。数年来心学之说复起,愚者既奉为准的,死守成规。智者得以饰非拒谏,亦转相附和,恐从此读书种子绝矣……然天下学问,皆出一原,于学无所得,而徒求文字,羊质虎皮,不值一噱。弟所以欲受业于汪师者以此,且近年来于学渐有解识,文字亦渐能沉着,可见作好文字当先读书。桐城一派所以鄙陋如斯者,坐不读书,且其师法全在避实击虚四字,则不能不为心学,否则处处隔碍。其所为心学,又不过借作门面,以为抵当众口地步,并不能深用功,此派盛行天下,遂多陋儒。陋儒多,天下遂多名士,故弟于众称名士者,即避而不敢见。

实际上,赵之谦这通信札也只是愤世嫉俗的牢骚话。他本人的为学旨趣是“少事汉学,十岁后潜心宋学者七年,今复为汉学。窃谓汉宋二家,其原则一而流则殊。康成诸公何不尝明理道,周程朱子何尝不多读书。流极既衰,乃有木雕泥塑之考据,子虚乌有之性命”(《汉学师承续记·胡云林先生》)。与信中所言“天下学问,皆出一原”,是同一层意思。

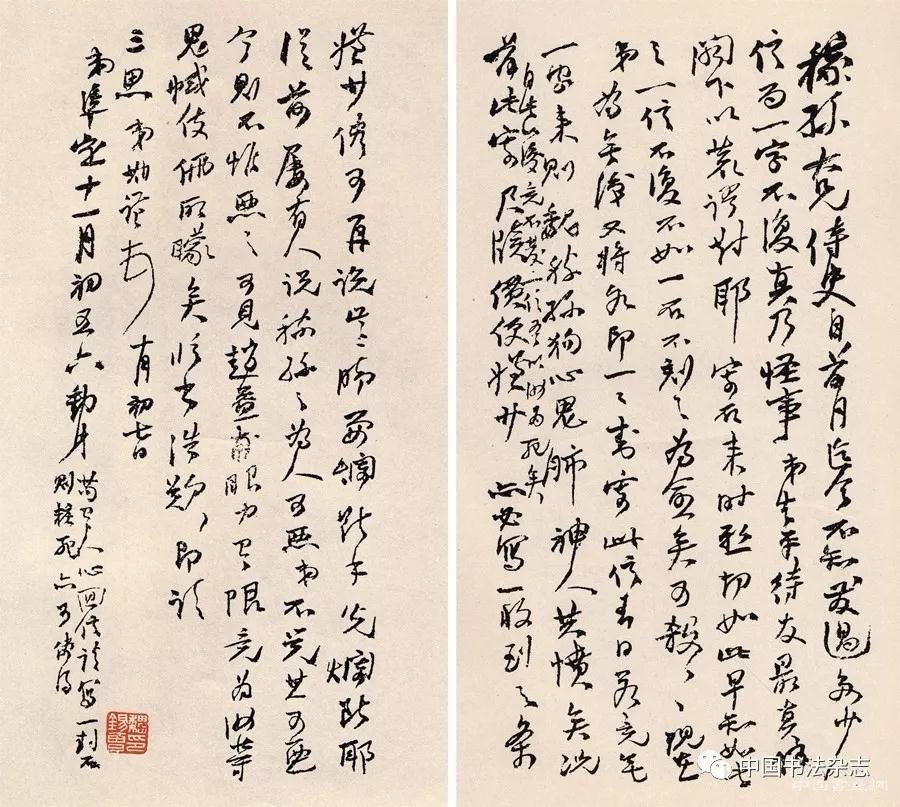

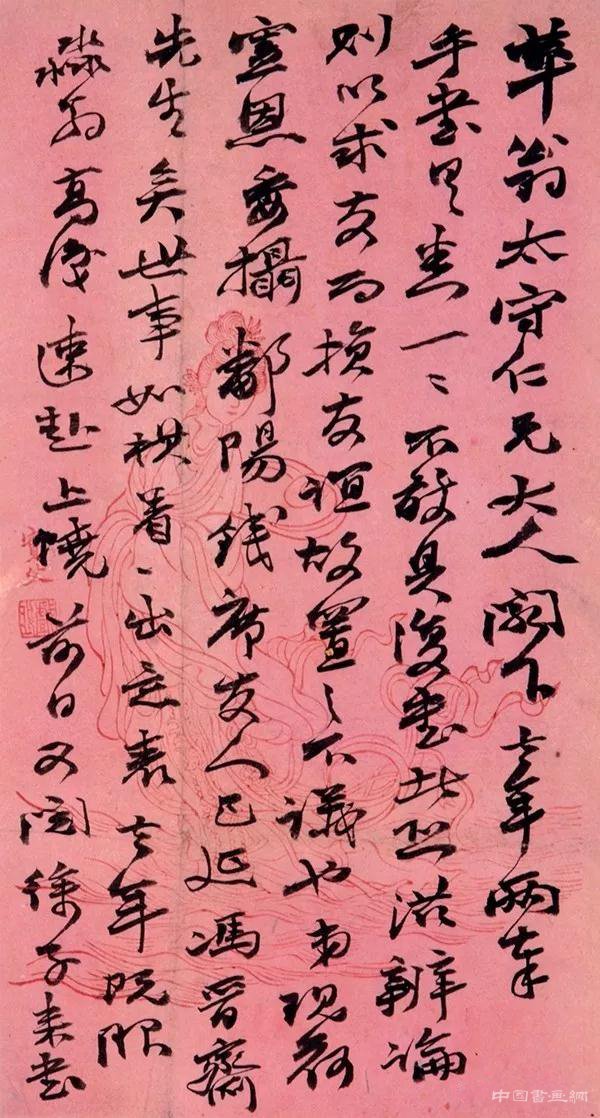

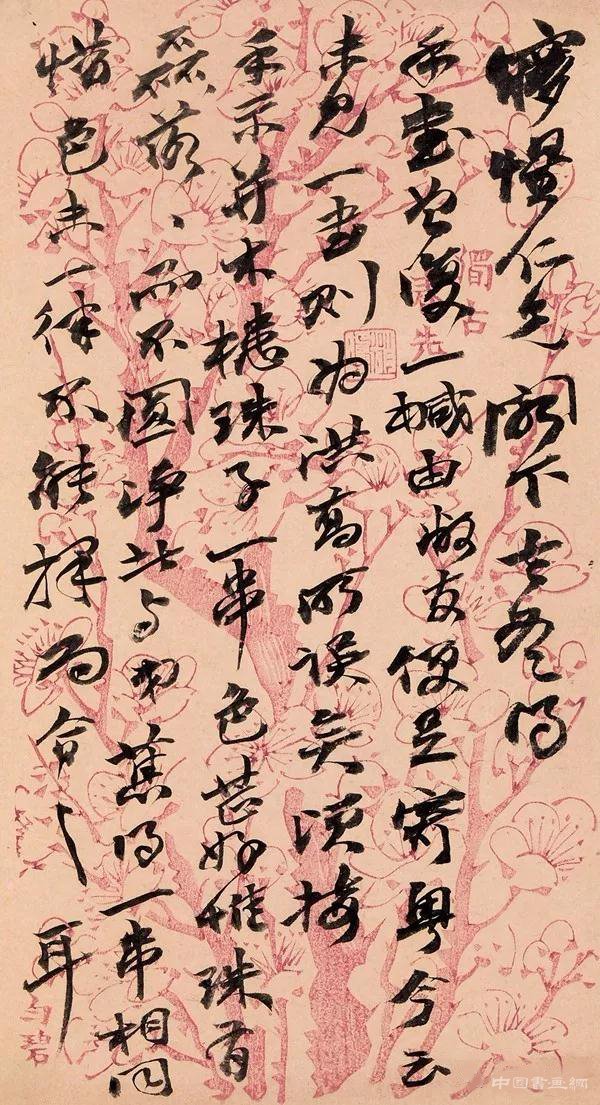

清 赵之谦 行书致方祖绶考试差事札(之一) 荣宝斋藏

清 赵之谦 行书致方祖绶考试差事札(之二) 荣宝斋藏

清 赵之谦 行书致方祖绶考试差事札(之三) 荣宝斋藏

清 赵之谦 行书致方祖绶考试差事札(之四) 荣宝斋藏

3信札的书法价值

赵之谦没有专门论书画印的著述,即便是《章安杂说》,也是他和江湜书信往来的摘录本。关于该书的缘起,赵之谦自序中称:“自客章安,得识江弢叔(湜)于永嘉。上下论议,互有弃取。简札既多,笔墨遂费。因随所得录之,且及书牍。题曰《杂说》,志无所不有也。”杂记共八十一条,其中评论书画、考证碑版者十五条;考证在瑞安、福建所见所闻新鲜事物以及记录诗文者三十六条;记录金钱会、白布会争斗始末者十二条;考辨永嘉文献者九条;评议《红楼梦》者七条;其他两条。根据内容及书中所涉及的人名、事件,大部分成书于辛酉瑞安守城期间。

稿本现藏国家图书馆,多有涂乙,红格,约五十叶。此书《续修四库全书》亦有收录。

赵之谦另外一部分论书画印的文字,则散见于书画作品上的题跋和印章的边款中,文字已经整理录入《赵之谦集》。此外,在信札中还有不少关于书画印的议论,很具价值。

如他与魏锡曾在信中论书,云:

弟此时始悟通自家作书大病五字,曰:起讫不干净。此非他人所能知者,兄或更有指摘,万望多告我。若除此病,则其中神妙处,有邓、包诸君不能到者,有自家不及知者,此天七人三之弊,不知何年方能五位相得也。邓天四人六,包天三人七,吴让之天一人九。

论书数条,必求见示,虽异无害,所定天人数目亦未合。至论书必以书家为准,未免狃成见。兄于前贤庇护太甚,弟于古人奚落太甚,皆非是。唯愿奚落者自身有着落,庇护者不终于庇护为幸。此平允语,请勿争也。

又如在致胡培系的信中,也论及书法:

弟读《艺舟双楫》者五年,愈想愈不是。自来此间,见郑僖伯所书碑,始悟卷锋;见张宛邻书,始悟转折;见鄂山人真迹,始悟顿挫。然总不解“龙跳虎卧”四字。及阎研香来(汉军,名林,包氏弟子之一),观其作字,乃大悟横竖波磔诸法。阎氏学此已三十年,其诀甚秘,弟虽以片刻窃之,究嫌骤入,但于目前诸家可无多让矣。书至此,则于馆阁体大背,弟等已无能为役,不妨各行其是。

再如致李应庚札中云:

弟从前之不愿为君书者,以君为何太史弟子。太史之视弟如仇,前在杭州同宴会者数次,太史逼弟论书,意主挑战以行其詈。弟一味称颂太史之书为古往今来生民未有,彼无可伺衅而去。然犹向其乡人大肆诟厉,类村夫俗子行径,殊可笑也。君于论书,师太史而以许侍郎合之,善矣。又加以吴让老(让老亦太史所丑诋者),则置蓑笠翁于朝衣朝冠之侧矣,可骇亦可敬。又欲奖许鄙人,深为惶悚。弟于书,视让老则同而异,于何、许则风马牛之不相及矣。不识君何以取之,故不愿书也。今读前后五六书(合之葛民丈所示者),殷拳若此,虽土木偶亦当有灵,故为君书之。然当与君约,若真意欲为弟刻板数纸,则不必为四体书。弟于书仅能作正书,篆则多率,隶则多懈,草本非擅长,行书亦未学过,仅能稿书而已(二字见《艺舟双楫》)。然生平因学篆始能隶,学隶始能为正书,取法乎上,仅得乎中,此甘苦自知之语。君果能刻,当以旧藏库宣作(径二寸余)大字屏幅相赠,如以为不然,则不复作,但就君寄来者涂之塞责而已。

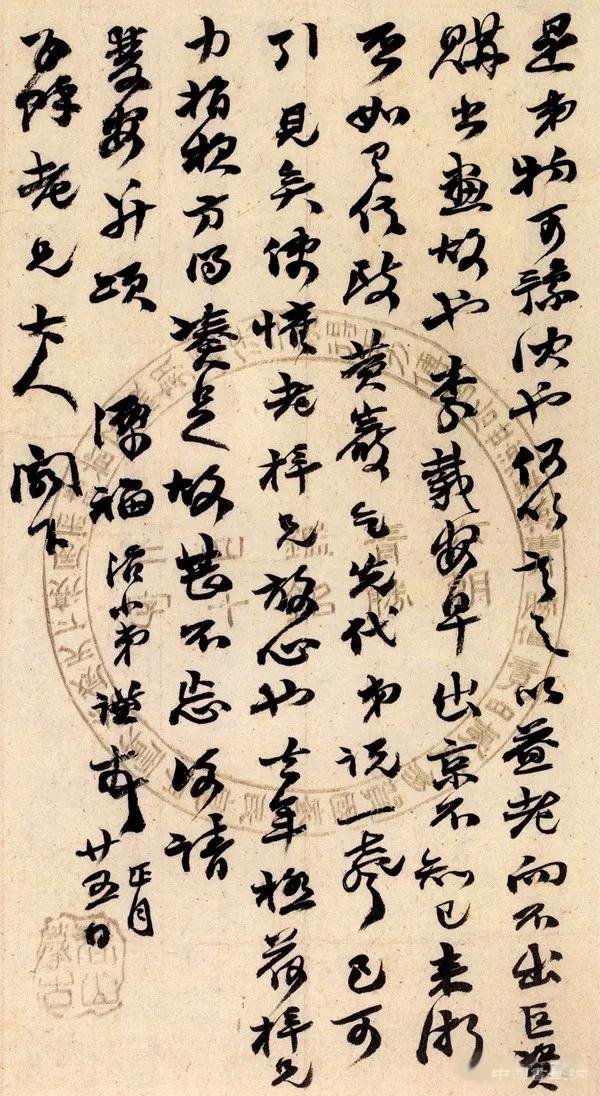

清 赵之谦 行书致梦惺札(之一)

清 赵之谦 行书致梦惺札(之二)

清 赵之谦 行书致梦惺札(之三)

赵之谦的书风独树一帜,“颜底魏面”成为其特有的艺术符号。然考其一生,书风也经历了至少三个阶段的变化:第一阶段为三十岁之前,以颜体为主,自称“二十岁前,学《家庙碑》,日五百字”(《章安杂说》)。受何绍基的影响较大,尽管他未曾承认过。第二阶段自流寓温闽到客居北京的十余年时间里,书风由颜转魏,温文而沉着,饶有古趣。第三阶段则从他远赴江西谋职后,以北碑方折入篆、入隶、入楷、入行,无不妍媚流利,影响深远。而这三个阶段的书风变化,非常完整地保留在他的日常书写中,自然信札是最为集中的体现,因而更有研究的价值。

比如《崇本堂藏赵之谦翰札》册三的大部分信札,基本是属于第一阶段的书风,即未赴东瓯之前。上海图书馆藏宋拓《大字麻姑仙坛记》后附的致沈树镛札,以及洛阳博物馆藏的致江湜书札,则属于第二阶段的书风。云南省博物馆所藏的五通信札,已是晚年之典型矣。

根据信札内容所牵涉到的人与事,赵之谦留存的大部分信札,是能排出系年的顺序,由此可以为赵氏信札的真伪判断提供依据。目前,赵之谦信札作伪现象严重,有从他人信札文字移植过来的,亦有根据已有的石印本改头换面的,更有从不同信札截取一段强行缀合的,五花八门。据称,赵之谦信札伪作以民国时期与二十世纪八九十年代最为严重。另有专文辨述,此处从略。(作者单位:中国美术学院)

清 赵之谦 行书札(之一)

清 赵之谦 行书札(之二)

清 赵之谦 行书札(之三)

清 赵之谦 行书札(之四)