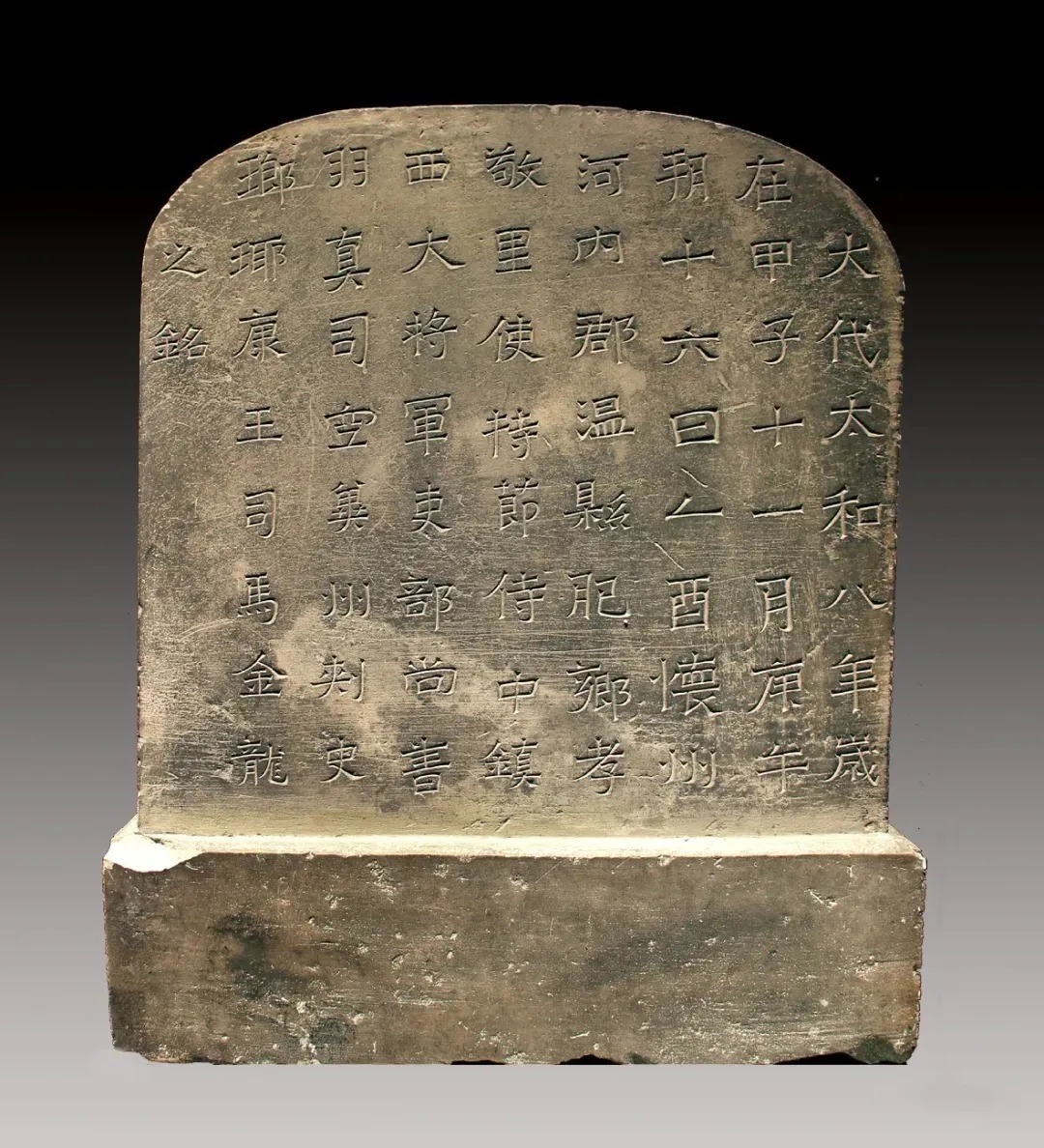

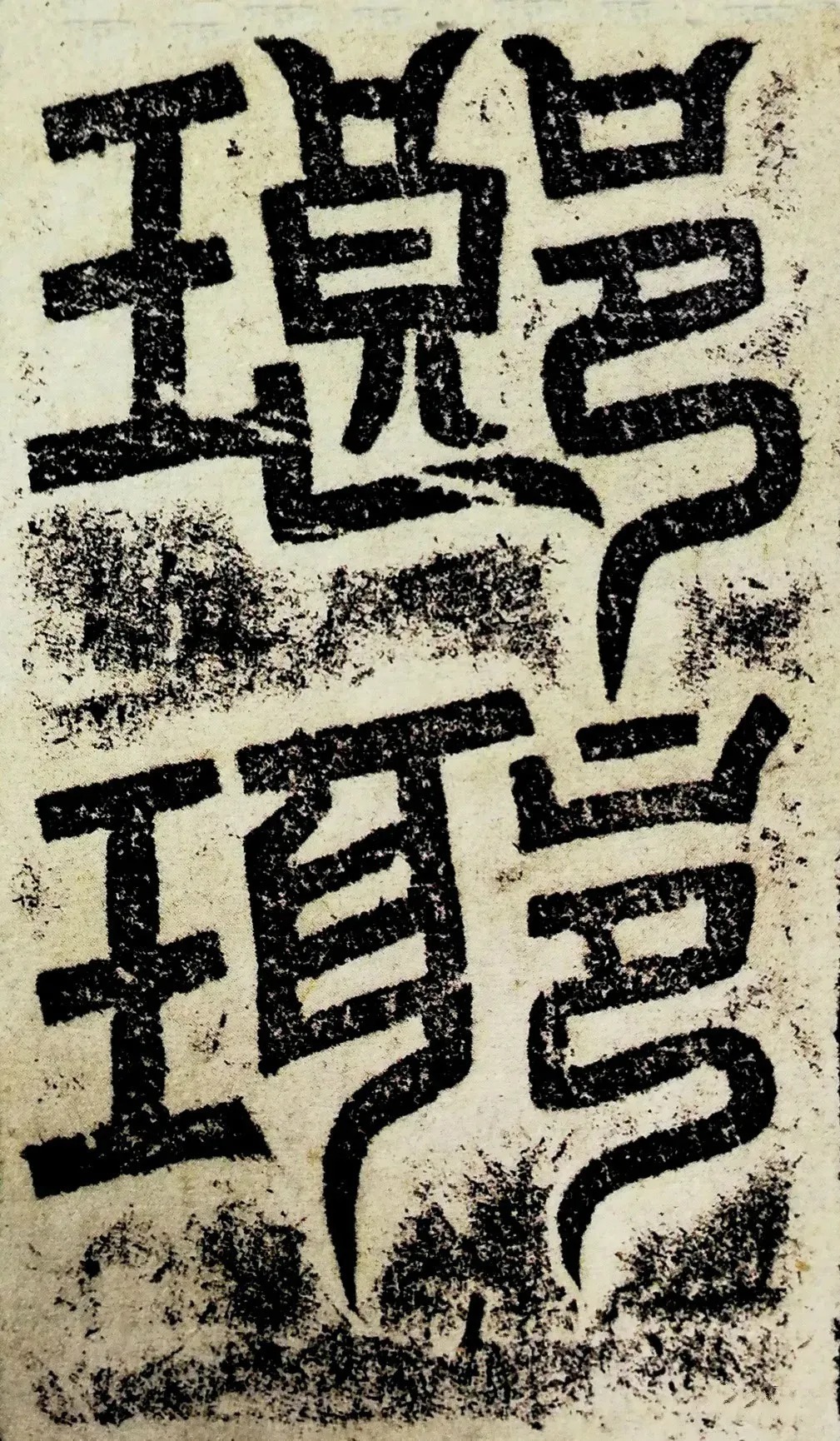

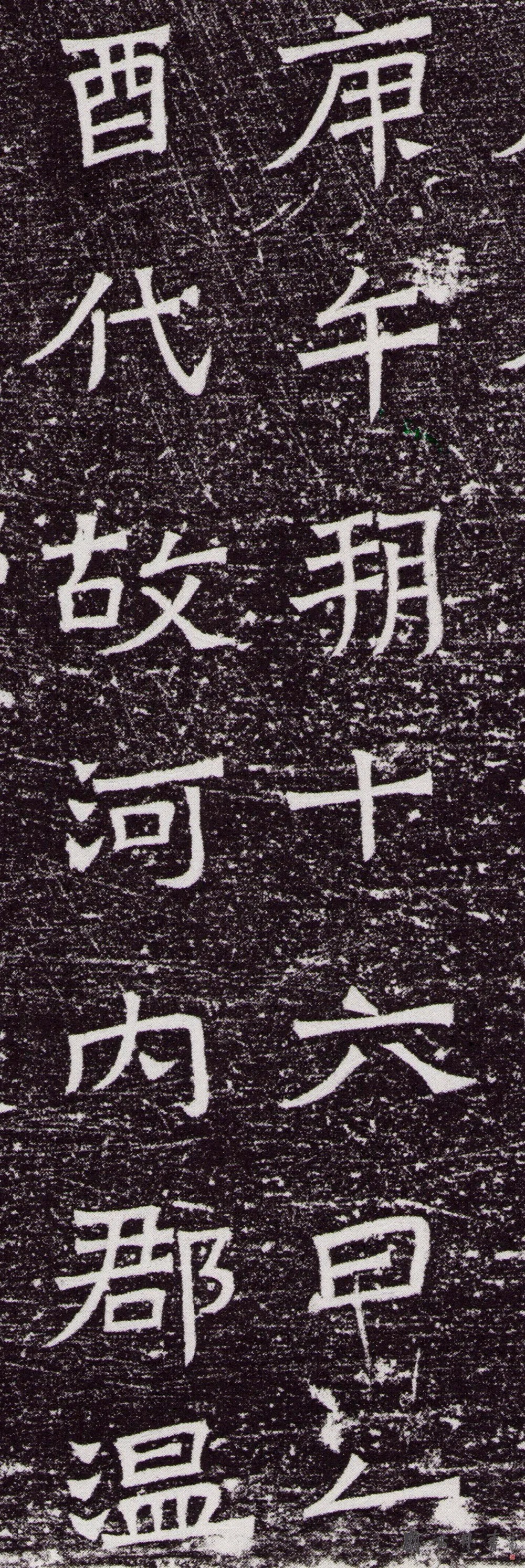

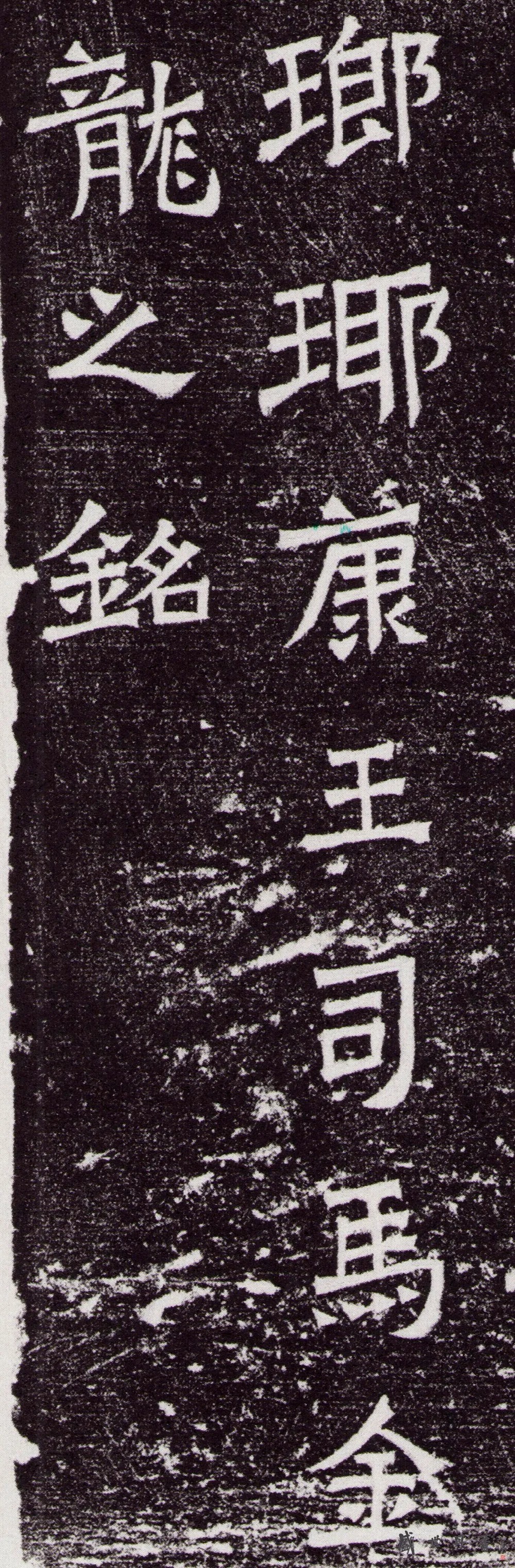

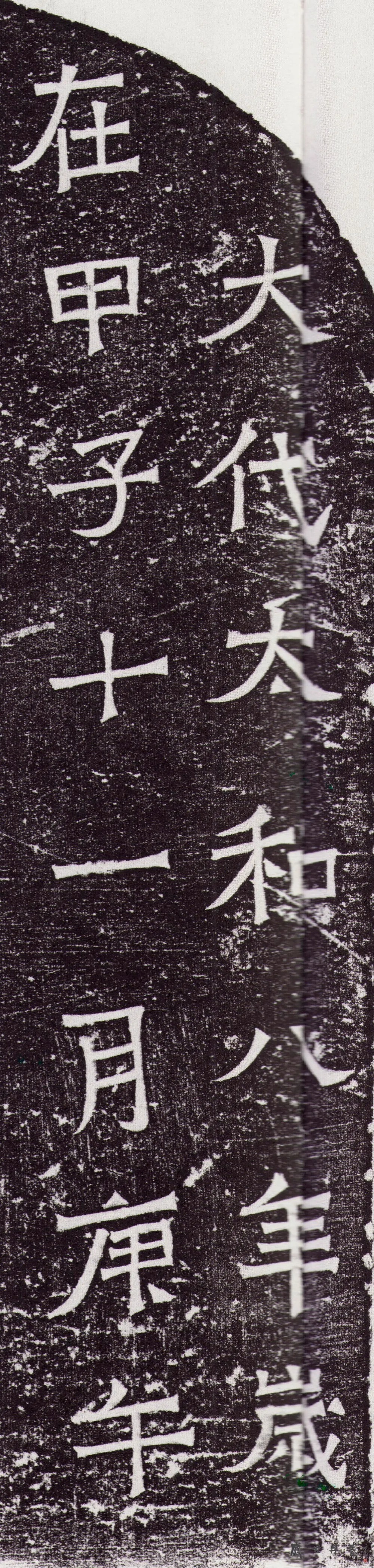

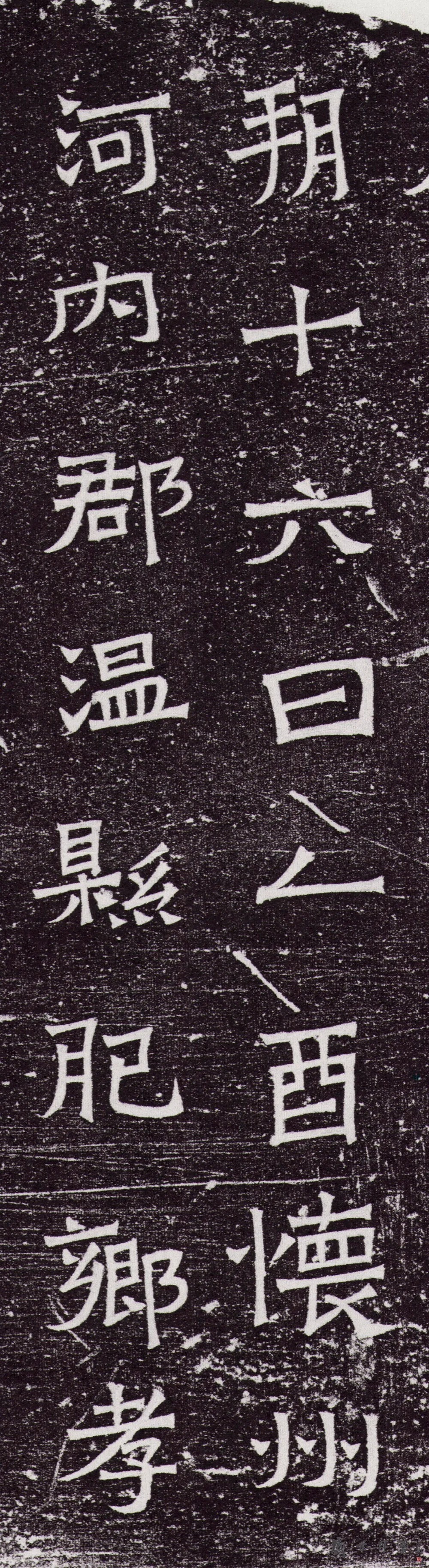

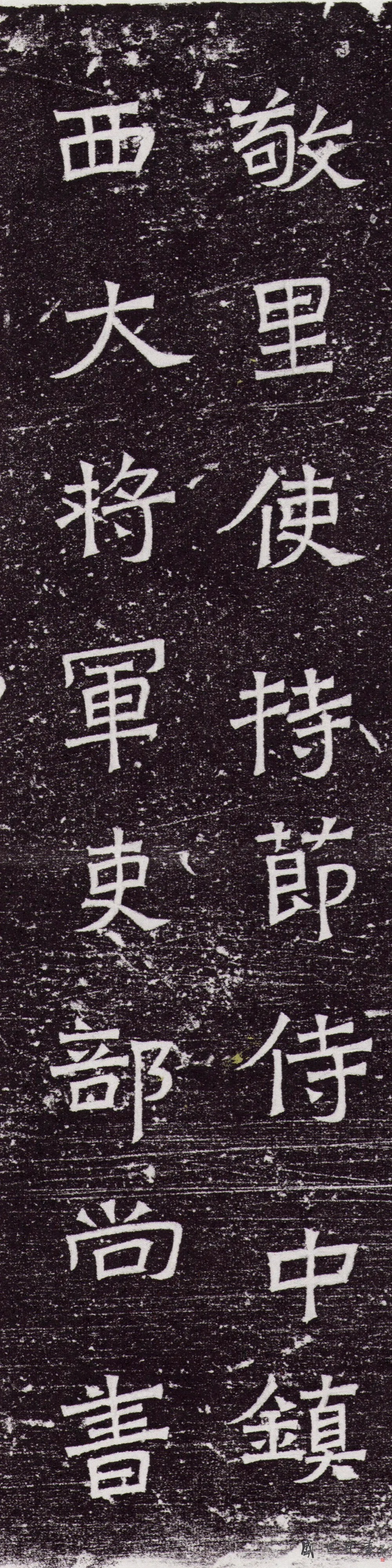

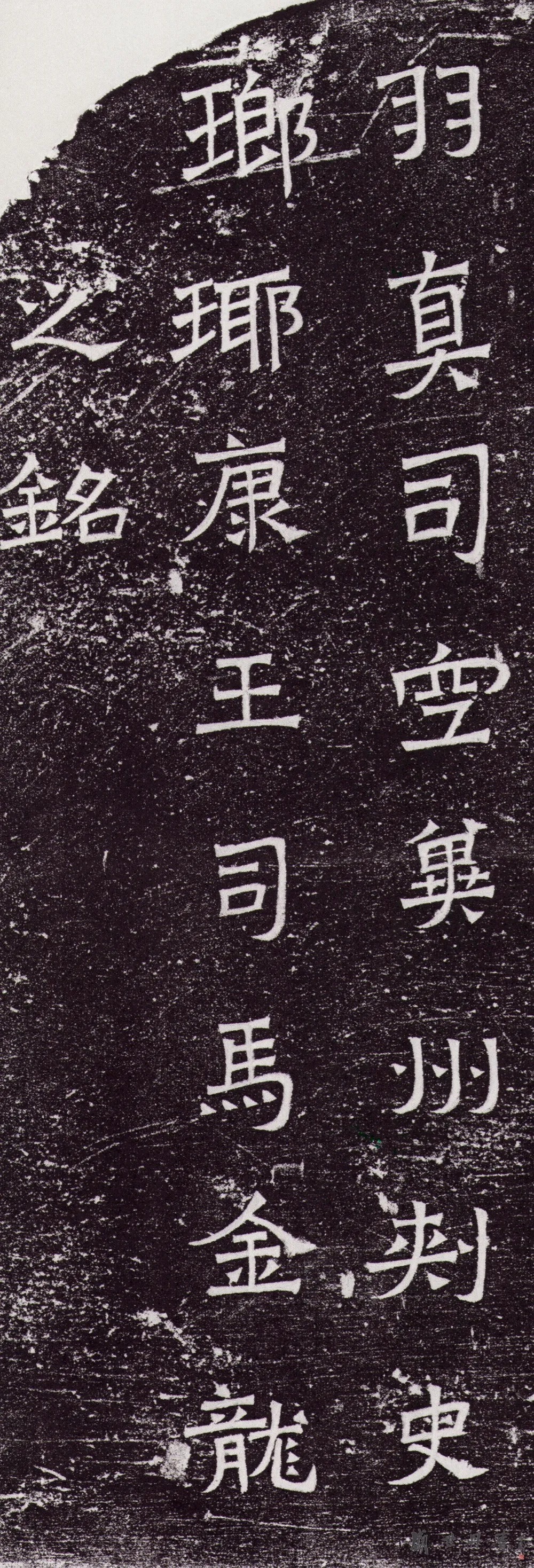

《司马金龙墓表》:北魏早期书法的楷隶风貌

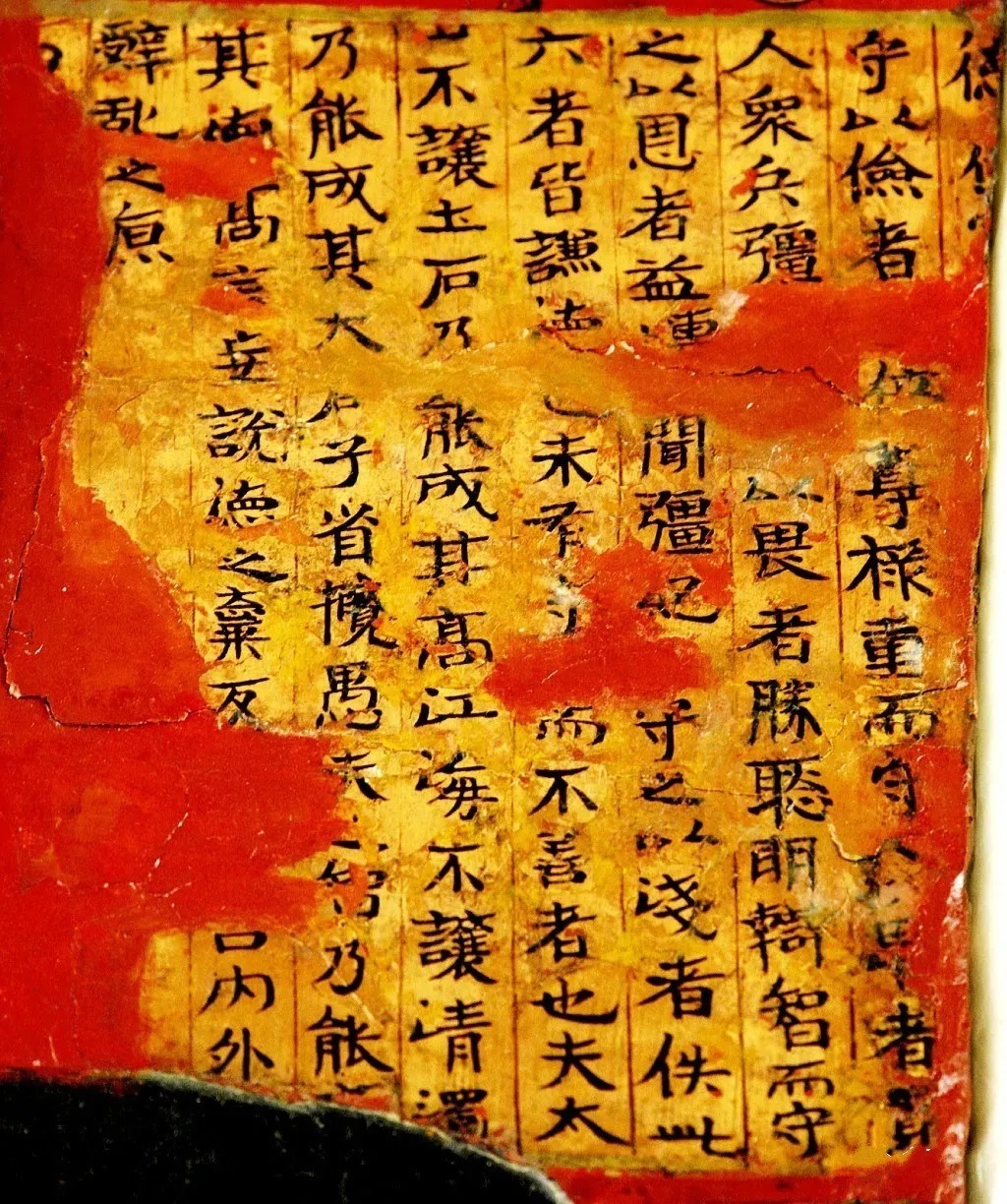

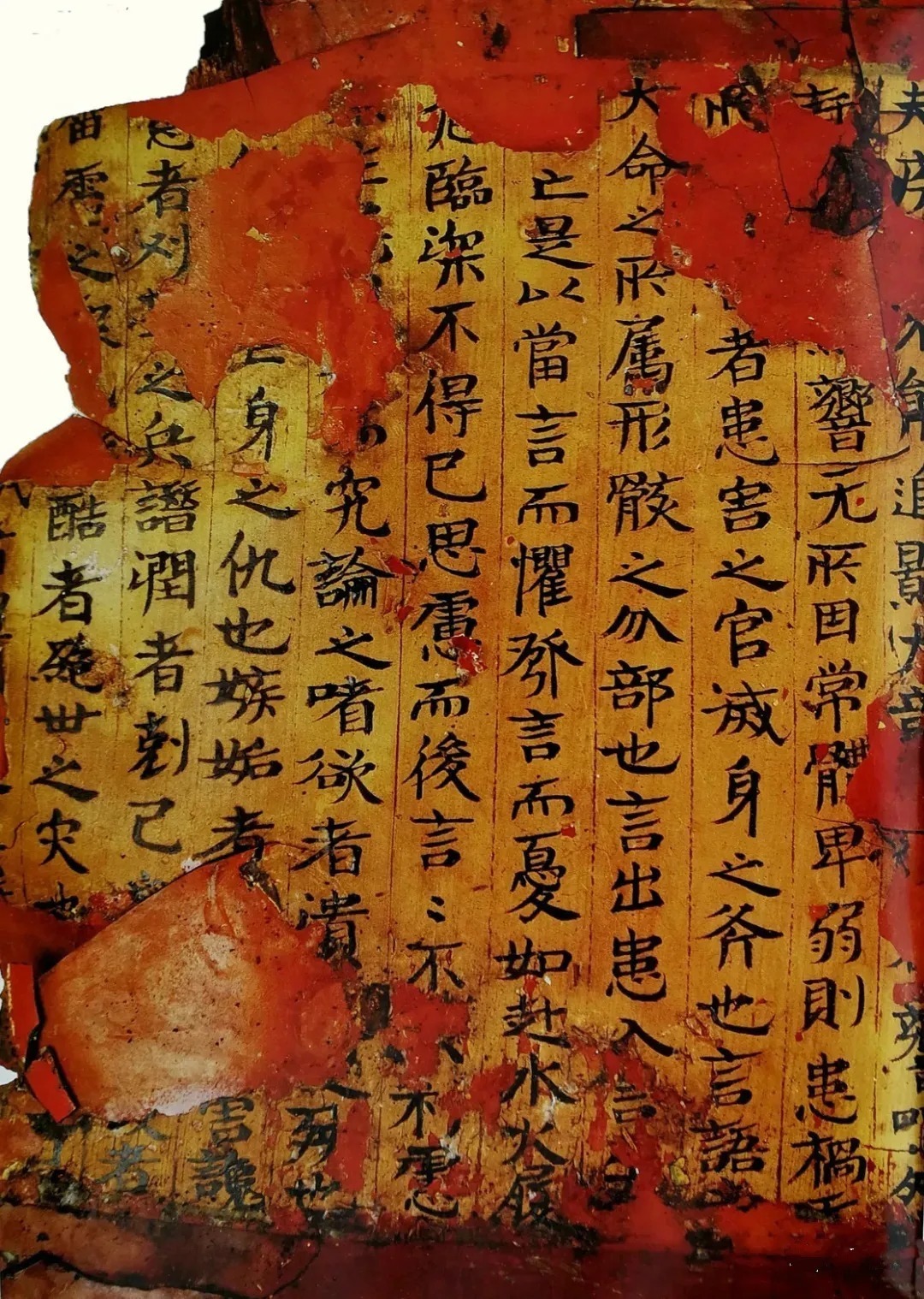

司马金龙与钦文姬辰合葬墓是迄今为止在大同周围发现的规格最高、保存最好的一座北魏墓葬,墓中出土的木版漆画屏风、精美的石雕棺床、镂刻石砚、石帐座以及浩大雄浑的陶质兵马俑阵等都是国宝级文物。木板漆画还是国家圈定的40多种不得出国展出的珍贵文物中的一件。 ▲司马金龙墓砖 ▲司马金龙墓砖拓片 ▲司马金龙墓出土的木版漆画屏风墨书题记 分别藏于山西省博物馆、大同市博物馆 ▲司马金龙墓出土的木版漆画屏风墨书题记局部 ▲司马金龙墓出土的木版漆画屏风墨书题记局部 ▲司马金龙墓出土的木版漆画屏风墨书题记局部 ▲司马金龙墓出土的木版漆画屏风墨书题记局部 ▲司马金龙墓出土的木版漆画屏风墨书题记局部 附: ▲司马金龙墓出土漆绘屏风 北魏 在山西大同, 北魏司马金龙墓出土的漆画屏风, 是南北朝时代难得的一份重要画迹。 本文仅就已经发表的屏风画面, 揭明它所表现的故事内容, 认为屏风画之图绘列女以及列女故事之取材, 乃至屏风之背, 赵襄子论赏的赏其不骄侮之寓与临深履薄之拟, 均与司马金龙一家同皇室, 特别是文明太后间的错综关系, 有着某种呼应, 至少折射出, 处在政争旋涡之中的墓主人的一种心态, 而略可为史臣赞语 作一补笔。 ▲伎乐天石帐座(局部) 1965年山西大同石家寨北魏司马金龙夫妇墓出土 山西博物院藏 屏风之称不见于《经》,它出现在先秦经典中时通常名之为“扆”或“依”,又或用鸟羽装饰得华丽而称作“皇邸”。不过后之史籍述前朝故事,已径自称作屏风,如《史记》卷七五《孟尝君列传》,云其“待客坐语,而屏风后常有侍史”。 扆是背依之屏,《荀子·正论篇》天子“居则设张容,负依而坐”;《礼记·明堂位》“天子负斧依南乡而立”;《释名·释牀帐》“扆,倚也,在后所依倚也”。扆表装饰斧文以象威仪,斧又或作黼,便是云雷纹、勾连云纹等几何纹,此已由上海博物馆藏春成侯盉铭而得到确证。斧文不仅用来装饰礼服、礼器,并且还包括仪仗等,如湖北阳新白沙遗址商代文化层与河南信阳罗山天湖一二号墓出土的商代缠丝线黑漆柲,可知蕴涵其中的一种共同的寓意。 先秦时代家具简质,却很有灵活布置之便,因此临时性的设施为多,如幄、帟、幕、帐、几、席,等等,王及诸侯临时的听政与休憩之所,便常常可以根据需要随时布置于上下左右前后,而用“扆”方便隔出一个“尊位”来。 两汉至于魏晋,文献中出现了屏风和小曲屏风之称,它不再仅仅是背依之屏。木画屏风之外,又有绣屏,雕屏,云母屏,琉璃屏,等等,屏风使用的材质更加多样,并有至今可见的图像与实物。斧扆之制依然承继先秦遗绪,不过屏风的名称更为通行,且使用范围更加扩大,而又更多深入日常生活,虽然仍未与礼制完全脱离。小曲屏风与床榻的结合,在某种意义上也可以说特别促进了屏风画的发展,诸经史事图画屏风当时成为风气,后世并且一直沿用下来而成为传统。 以东汉灵帝立鸿都门学为契机,书法渐从纯粹实用中分离出一项独立的艺术。东晋,绘画也同书法一样有了独立的艺术品格,因此出现了不同于民间画工的士人画家。美术史家论汉画品类,曰可大别为三,其一传写经史故事,其一实写风俗现状,其一意写神怪祥瑞。后两类多为当时民间的艺术作品;至若王室士族,则极注重经史故事之传写,以为它特有劝诫与教化之功用,此自影响到士人画家的题材选择,即人物画中,以此类为多。 多曲屏风使屏风画可以表现更为丰富的内容,传统的先贤、列女、孝子之类画传都很适合在多曲屏风上铺展为连续的画面,图文并茂,耐得久视,与壁画相比,又有更换之便。 南北朝时最享盛名的三位画家顾恺之、陆探微、张僧繇,均以人物画见长。陆探微,有名于宋文帝至宋明帝时。张彦远《历代名画记》卷六:“陆探微,吴人也。宋明帝时,常在侍从,丹青之妙,最推工者。”“顾长康之迹,可使陆君失步,荀勗绝倒,然则称万代蓍龟衡镜者,顾、陆同居上品第一。”卷二“叙师资传授南北时代”,则云“陆探微师于顾恺之,探微子绥、弘肃并师于父”。《记》中所举探微的传世作品,以人像为多,其中并有“板像”,如刘牢之板像,王献之板像,天安寺惠明板像。“板像”,即施绘于木板之作。此与所谓“木画屏风”,当也相通。 其时用木板作画且又别创一格者,尚有谢庄。《宋书》卷八五《谢庄传》说他“分左氏经传,随国立篇,制木方丈,图山川土地,各有分理,离之则州别郡殊,合之则宇内为一”。此乃为经传绘制地图,不过这种方法也正适合施行之于屏风,榫卯相接,可拆可合,司马金龙墓出土漆画屏风即此之属。 与探微同时者,又有顾宝光和袁倩。《历代名画记》卷六评量倩曰:“中品,上。谢云:北面陆氏,最为高足。象人之妙,亚美前修。但守师法,不出新意。其于妇人,特为古拙。”倩子名质,亦画,而“风力爽俊,不坠家声”,“笔势劲健,继父之美”。如此,陆探微的擅长人物,乃上承顾长康,下传其子,其弟子,又弟子传子,皆有时名。所谓“亚美前修”,当在于“象人之妙”。只是张彦远时代尚能看到的画迹,今已一件不存。 贰 山西大同北魏司马金龙墓出土漆画屏风,创作在太和八年之前。屏风所绘列女,为《列女母仪图》,《列女仁智图》,《列女贞顺图》。有关屏风画的全部材料,至今尚未见一一刊布,仅就已经发表的部分而论,见于《列女传·母仪传》者,为《有虞二妃》,《启母涂山》,《周室三母》,《鲁之母师》,《鲁师氏母》。《仁智传》,为《孙叔敖母》,《卫灵夫人》。《贞顺传》,有《蔡人之妻》,《黎庄夫人》。《续列女传》,则有《班女婕妤》,不过班姬之幅,画中题记并不是采自《传》文,而是节略《汉书·外戚传》中的叙事。 《孙叔敖母》下方的一幅,榜题作“和帝囗后”,此当为和帝邓后。 和帝二后:阴后,邓后。阴后永元四年立,十四年以“巫蛊”事被废,以忧死。邓后,《后汉书》卷一〇上《皇后纪》云,“和熹邓皇后讳绥,太傅禹之孙也。父训,护羌校尉;母阴氏,光烈皇后从弟女也”。阴后废,其于永元十四年冬立为后。“元兴元年,帝崩,长子平原王有疾,而诸皇子夭没前后十数,后生者辄隐秘养于人间,殇帝生始百日,后乃迎立之,尊后为皇太后。太后临朝”;“及殇帝崩,太后定策立安帝,犹临朝政”。其后平望侯刘毅上书安帝,曰:皇太后“齐踪虞妃,比迹任姒”,“正位内朝,流化四海”;“上考《诗》、《书》,有虞二妃,周室三母,修行佐德,思不逾阈,未有内造家难,外遇灾害,览总大麓,经营天物,功德巍巍若兹者也”。屏风所绘,自应是“称制终身,号令自出”,“使嗣主侧目”的和帝邓后。 屏风之背,居上的三幅,皆表扬德行。第一幅《李善养孤》,独坐式小榻上坐着头著远游冠的小主人,身后有童子高擎伞盖,对面则是行礼如仪的仆人李善,事见《后汉书》卷八一《独行列传》。不过题记云“诏拜河内太守”,与《传》中的诏拜太子舍人不同。 第二幅《李充奉亲》,帷帐中绘出端坐的李母,李充前跪白事,扬手作指划状,充妻立在一旁,是即将掩面含涕而去的一刻。其事亦出《独行列传》。 榜题“素食赡宾”的第三幅,左侧客位布席,席前设食案,案置耳杯,又五子樏与盘,著远游冠者坐客席,为郭林宗,对面则是素食赡宾的茅容。事见《后汉书》卷六八,其记郭太亦即郭林宗奖拔士人事,云陈留茅容“年四十余,耕于野,时与等辈避雨树下,众皆夷踞相对,容独危坐愈恭。林宗行见之而奇其异,遂与共言,因请寓宿。旦日,容杀鸡为馔,林宗谓为己设,既而以供其母,自以草蔬与客同饭。林宗起拜之曰:‘卿贤乎哉!’因劝令学,卒以成德”。 居下之幅以“如履薄冰”为榜题,画幅一角绘岸柳垂丝吐绿,点出时令,一子蹈冰逾河,薄冰于是在脚下开裂,惹动周回水波粼粼。对幅简笔勾出崇峰峻岭,一子危立悬崖之畔,虽榜题漫漶,但无疑是“如临深渊”四字。 它其实是一幅带有政论意义的劝诫画,嫩枝披拂,水波四漾,都是用来渲染危险。《诗·小雅·小旻》“不敢暴虎,不敢冯河。人知其一,莫知其它。战战兢兢,如临深渊,如履薄冰”,即此图画之取意。临深履薄原是传统题材的寓意画,此前早有名笔,如出自戴逵的一幅,曾经顾恺之品题,曰“兢战之形,异佳有裁”。 漆画残片中,尚有绘三人对话的一幅,榜题作“张孟谈”、“高赫”,有题记五行,简报未录。此当是赵襄子论赏故事,出《韩非子》。其《难一》篇云:“襄子围于晋阳中,出围,赏有功者五人,高赫为赏首。张孟谈曰:‘晋阳之事,赫无大功,今为赏首,何也?’襄子曰:‘晋阳之事,寡人国家危、社稷殆矣,吾群臣无有不骄侮之意者,惟赫子不失君臣之礼,是以先之。”这一幅似乎也当在屏风之背。据已经公布的材料,大体可以推知,屏风正面图画列女,屏风之背图画先贤。 《列女传》是屏风画的传统题材,《列女传》本来即为图画屏风而作。刘向《七略别传》:“臣与黄门侍郎歆以《列女传》种类相从为七篇,以著祸福荣辱之效,是非得失之分,画之于屏风四堵。”《列女传》的编纂,其实也包含着对前此屏风图画的遴选与整理,《汉书》云成帝幄坐屏风有纣醉踞妲己作长夜之乐,《列女传》卷七《孽嬖传》中的《殷纣妲己》,即此。 图画列女先贤,虽然本意是为了鉴诫,但士人画家更看重的却是技巧。所谓“精利润媚,新奇妙绝”,士人画家对创造性的追求,使他必要赋予程式化的传统形象以新鲜的艺术生命。屏风本是实用之具,但作为装饰屏风的屏风画,它在当日的日常生活中,显示的实在也还是艺术的光彩,此所以光武帝对御座新施列女屏风顾之不已,而引出宋弘之言:“未见好德如好色者。” 司马金龙墓漆画屏风,人物故事的选材颇见雅驯,题记或直接节录史传文字,墨书风格也明显浸润着东晋以来至南朝士人的书法意趣。画中人物的仪态风神,教人一眼看出它与顾恺之作品的近似。顾氏人物画的画风和技法,如前所述,在南北朝时代传承有绪,陆氏弟子中并有“其于妇人,特为古拙”的一派,司马金龙墓屏风便显示着这种传承,而当日南北朝的通好也正提供了这种可能。 题材相同或近似的绘画作品中,容易见出异同的标志性特征,可以说是舆服之细节。作品为人物选取的服饰,与见载于文献的舆服制度自然不会完全相合,它本来是源于生活又高于生活,即在真实的基础上加以艺术的表现,或略取其形,或略师其意,或文或质,或繁或简,而文与质、繁与简之间的取舍,总要考虑它的意义明确,流行时间比较长久,适用范围比较宽泛等因素,如此,在理解与认同的基础上,才便于传递信息而与观者取得共鸣。 漆画屏风中的帝舜二妃,涂山启母,周室三母,又班女婕妤,均绘出矜庄之容,而又衣带当风,风起处,见出款款而行的雍容。其前裾长垂的饰物及由边缘处斜出的三枚三角,连缀起缭绕翻飞的衣带,此便是装饰女子袿衣的垂髾飞襳。它本是从上古所服深衣后垂交输的燕尾演变而来,虽然盛行在两汉,但以其衣带飘扬的轻倩婉丽特别能够显出婀娜,而为各种表现艺术所吸纳,成为刻画古代女子形象的一种通行的艺术符号,直到唐代,创作敦煌壁画的民间画手对这一表现形式依然是熟悉的。 漆画屏风中的启母,与《列女仁智图》摹本晋伯宗妻的构图如出一辙,惟后者以曳地衣裾的夸张而更显得身姿柔曼,但于“蜚襳垂髾”,二者均一丝不苟表现得结构清楚。相比之下,《女史箴图》摹本“冶容求好”一段中女子的蜚襳垂髾,却于细节描绘稍失其真。 又漆画屏风的班姬辞辇之幅,绘四人下著膝下束带的袴褶,舁辇而行。《艺文类聚》卷一五引《汉旧仪》:“皇后、婕妤乘辇,余皆以茵,四人舆(舁)以行。”那么这里的安排,自有切实的依据。袴褶最初是汉装,它的出现可溯至东汉末,后并通行于南北朝,河南邓县学庄村南朝墓出土的模印画像砖中有一幅步辇图,图中一人打扇,四人舁辇,五人均著袴褶,即是一例。不过袴褶在北朝的流行,似要到北魏迁洛之后,司马金龙墓屏风画创作于北魏平城时代,则袴褶的取式或本自南朝。与《女史箴图》摹本的同题之作相比,漆画屏风中的这一幅画笔朴拙,少逊生动,但却更为近实,而从构图看,班姬的形象似乎更为突出。 总之,顾氏真迹不传,将可作比较的两个摹本与屏风画对看,可见其中有共同遵循的若干程式;仔细分辨,程式之若干细节又分明有异。而屏风画不仅时代明确,而且显示着与顾、陆一派人物画的传承关系,是难得的一件原迹,三者异同之间,当可为人们提供进一步分析与探究的线索。 叁 列女图是屏风画的常见题材,不过它出在北魏司马金龙墓,考虑到与之相关的若干历史背景,则其中或许还有它的特殊意义。 司马金龙父司马楚之,本是晋宗室,宋初以乱亡奔魏,被委以重任,久镇云中,颇有威名。《魏书》卷三七《司马楚之传》:说他“在边二十余年,以清简著闻。和平五年薨,时年七十五”。下言恤典种种,颇见优渥,继云:“长子宝胤,与楚之同入国。拜中书博士、雁门太守,卒。” 宝胤之卒,在楚之之前抑或其后,这里叙述得不很明确,而袭爵者是司马金龙。金龙是楚之入魏,尚诸王女河内公主之后所生。金龙可以称道的事迹似乎不多,值得注意的一则,是“显祖在东宫,擢为太子侍讲”。显祖即献文帝。金龙卒于北魏太和八年,其时正当文明太后执掌朝政。 文明太后冯氏,乃文成帝后,一生曾两次临朝听政。第一次在平息文成帝去世不久发生的乙浑之乱后,但为时很短。《魏书》卷一三《皇后列传》记文明太后事云:“显祖即位,尊为皇太后,丞相乙浑谋逆,显祖年十二,居于谅闇,太后密定大策,诛浑,遂临朝听政。及高祖生,太后躬亲抚养。是后罢令,不听政事。太后行不正,内宠李弈,显祖因事诛之。太后不得意,显祖暴崩,时言太后为之也。” 三事相联,简笔载录,此中却涉及了宫廷中很严峻的一场最高权力之争。献文帝当政时,很觉得受文明太后挟制,因欲传位京兆王子推,却终于未果,而是依照太后意旨,由孝文帝即位。在这一事件中,起着关键作用的正是司马金龙的岳丈亦即姬辰之父源贺。 《魏书》卷四一《源贺传》:“显祖将传位于京兆王子推,时贺都督诸军屯漠南,乃驰传征贺,贺既至,乃命公卿议之,贺正色固执不可,即诏贺持节奏皇帝玺绶以授高祖。”本传之末史臣赞语因特别表扬道“翼戴高宗,庭抑禅让,殆社稷之臣也”。高宗,即孝文帝。 司马金龙墓屏风画中的列女故事多采母仪之篇,且特别绘出《列女传》之外的和帝邓后,前引《后汉书·皇后纪》平望侯上安帝书中语,所谓“齐踪虞妃,比迹任姒”,“正位内朝,流化四海”;“上考《诗》、《书》,有虞二妃,周室三母,修行佐德,思不逾阈,未有内造家难,外遇灾害,览总大麓,经营天物,功德巍巍若兹者也”,与文明太后的事迹凑巧暗合。 显祖在东宫,司马金龙曾为太子侍讲,而其岳丈偏偏正是反对显祖传位拓跋子推,而有“翼戴高宗”之功的重臣。金龙卒,袭爵者徽亮,却是金龙与后娶之沮渠氏亦即太武帝之妹武威公主所生,乃“有宠于文明太后,故以徽亮袭”。徽亮后因坐连穆泰罪失爵,但那已在冯氏去世之后。 前前后后的历史事件与司马金龙一家同皇室、特别是文明太后间的错综关系,不能不使人想到,屏风画之图绘列女以及列女故事之取材,乃至屏风之背赵襄子论赏的赏其不骄侮之寓与临深履薄之拟,均与此有着某种呼应,至少折射出处在政争旋涡之中的墓主人所怀藏的一段心事或仅仅是一种心态,而略可为史臣赞语作一补笔。 ▲复原图:司马金龙与钦文姬宴饮场景 绘画 燕王 图片来源:南京博物院

扬之水说 | 画迹:北魏司马金龙墓出土屏风发微